3 Gefährdungsbeurteilung

Unternehmerinnen und Unternehmer müssen feststellen, welchen Gefährdungen die Beschäftigten bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit ausgesetzt sind. Verfügen sie nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, müssen sie sich fachkundig beraten lassen. Fachkundig können besonders die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein (§ 6 (11) GefStoffV).

Aus der Gefährdungsbeurteilung müssen die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Die getroffenen Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen (vergleichbare Arbeitsplätze, gleiche Tätigkeiten) genügt die Beurteilung eines Arbeitsplatzes für jede der zu betrachteten Tätigkeiten. Die Gefährdungsbeurteilung muss dokumentiert und bei Bedarf aktualisiert werden. Die Haut kann besonders durch chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen gefährdet werden (siehe auch Tabelle 3-1).

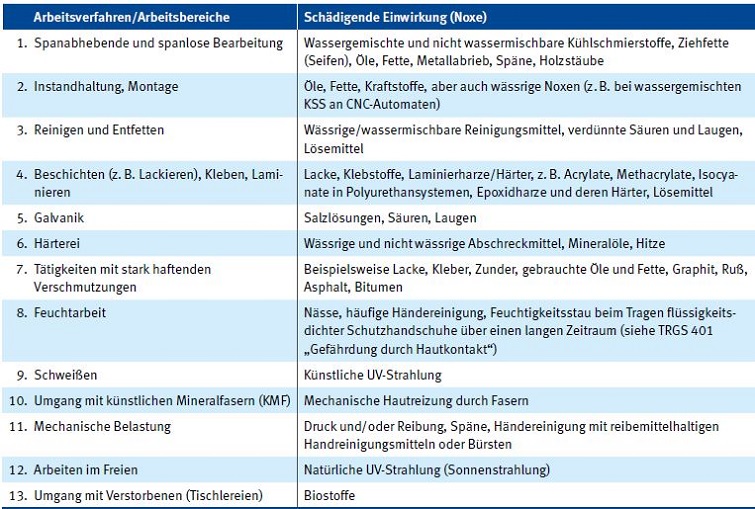

Tabelle 3-1 Liste hautgefährdender Tätigkeiten und Einwirkungen (Beispiele)

Bei der Gefährdungsbeurteilung sind alle hautgefährdenden Tätigkeiten zu ermitteln. Dabei ist der gesamte Arbeitsablauf zu berücksichtigen. Dazu gehören

- die Art der Hautgefährdung (physikalische, chemische oder biologische Einwirkung),

- die Eigenschaften der hautschädigenden Stoffe,

- die Art des Hautkontakts (Vollkontakt, Spritzer, Aerosole etc.),

- die betroffenen Körperstellen,

- das Ausmaß, die Häufigkeit und der zeitliche Umfang der hautgefährdenden Tätigkeiten,

- Feuchtarbeit,

- weitere belastende Umgebungs- und Klimafaktoren sowie gegebenenfalls gefährdungserhöhende Faktoren, zum Beispiel Anwendung abrasiver Hautreinigungsmittel.

Gefährdungen durch Feuchtarbeit

Feuchtarbeit ist unabhängig von der Branche eine Hauptursache von Hauterkrankungen. Zur hautgefährdenden Feuchtarbeit gehören gemäß TRGS 401

- Arbeiten im feuchten Milieu von regelmäßig mehr als 2 Stunden pro Tag,

- das Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen über den gleichen Zeitraum,

- die häufige oder intensive Händereinigung.

Der Kontakt mit Wasser führt zu einem Aufquellen der Haut. Bei häufigem Kontakt über einen längeren Zeitraum kann die Hautstruktur verändert und die Barrierewirkung der Haut geschwächt werden. Verstärkt wird das durch entfettend wirkende Stoffe im Wasser (Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kühlschmierstoffe).

Aktuellen Studien zufolge führt der Kontakt mit Wasser zu einer früheren und stärkeren Barriereschädigung als das Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe über den gleichen Zeitraum. Das ausschließliche Tragen von Schutzhandschuhen ohne weitere chemische oder mechanische Gefährdungen führt nicht zu einer Barriereschädigung. Es gibt jedoch Hinweise, dass die Haut nach dem Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen empfindlicher gegenüber mechanischen Belastungen sowie gegenüber Tensiden reagiert. Außerdem kann nach dem Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen die Barriereregeneration verzögert sein.

Das Irritationsvermögen von Hautreinigungsmitteln ist abhängig von der Zusammensetzung des Hautreinigungsmittels, besonders jedoch von der Art und Konzentration der eingesetzten Tenside und gegebenenfalls der enthaltenen Reibekörper und Lösemittel. Die Kombination der häufigen tensidischen Händereinigung mit dem Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe kann zu einer verstärkten Irritation führen.

Gefährdungen durch Gefahrstoffe

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist das Sicherheitsdatenblatt eine wichtige Informationsquelle. Der Abschnitt 6 dieser DGUV Information enthält ausführliche Informationen zu konkreten Gefährdungen und Maßnahmen.

Die TRGS 401 "Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen" ist die Grundlage für die Beurteilung der Gefährdung durch Hautkontakt bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.

Gefährdungen durch Hautkontakt treten auf durch:

- Arbeitsstoffe mit hautgefährdenden Eigenschaften, zum Beispiel ätzende, irritative und/oder sensibilisierende Einwirkung. Solche Arbeitsstoffe sind beispielsweise Säuren, Laugen, Biozide, Lösemittel, Lacke oder Kühlschmierstoff-Konzentrate.

- Arbeitsstoffe mit langfristig hautschädigender Wirkung, zum Beispiel wässrige Tensidlösungen oder wassergemischte Kühlschmierstoffe in Anwendungskonzentration.

- Arbeitsstoffe ohne Einstufung nach den Kriterien der CLP-Verordnung, die aufgrund einer längeren oder wiederholten Einwirkung die Haut schädigen können, zum Beispiel Anwendungslösungen von Detergenzien oder Kühlschmierstoffen sowie saures oder basisches Milieu, das nicht zur Einstufung führt. Auch mechanische Einwirkungen, zum Beispiel Reibung, Schnitte oder Stiche können dazu gehören.

- hautsensibilisierende Arbeitsstoffe, die allergische Ekzeme hervorrufen können. Typische Beispiele sind Epoxidharze in Klebern, Vergussmassen oder Lacken, Chromsäure oder Nickelsalze in der Galvanik sowie Biozide zur Nachkonservierung von Kühlschmierstoffen. Weitere Stoffe werden in der Anlage 3 der TRGS 401 "Gefährdung durch Hautkontakt" und in der TRGS 907 "Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen" aufgeführt.

- hautresorptive Arbeitsstoffe, zum Beispiel Benzol in Ottokraftstoffen, Xylole und Toluol in Lacken und Lösemittelgemischen, Glykole in Frostschutzmitteln und Bremsflüssigkeiten.

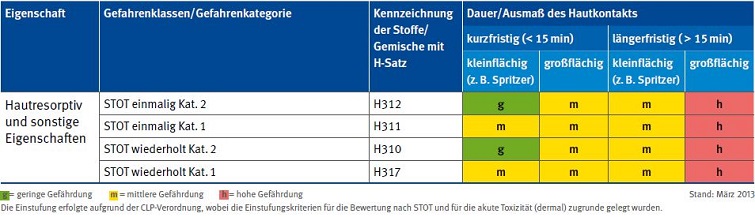

Bei Tätigkeiten mit Gefährdung durch Hautkontakt unterscheidet die TRGS 401 drei im Risiko abgestufte Gefährdungskategorien, denen unterschiedliche Schutzmaßnahmen zugeordnet werden.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer oder die Unternehmerin die Gefährdungskategorie zu ermitteln und den Einsatz der damit verbundenen Schutzmaßnahmen zu prüfen. Die Zuordnung der erforderlichen Maßnahmen zum Gefährdungsgrad (gering – mittel – hoch) erfolgt anhand der gefährlichen Eigenschaften des Stoffs oder der Zubereitung (H-Satz) sowie der Dauer und des Ausmaßes des Hautkontakts.

Anlage 4 der derzeit gültigen TRGS 401 enthält eine Gefährdungsmatrix, die sich noch auf die früheren Einstufungs- und Kennzeichnungskriterien bezieht. Durch das "Global Harmonisierte System" (GHS- oder CLP-Verordnung) werden Gefahrstoffe mit neuen Piktogrammen und mit H-Sätzen ("hazard statements") anstelle der R-Sätze gekennzeichnet. Die TRGS 401 wird zurzeit an das neue System angepasst.

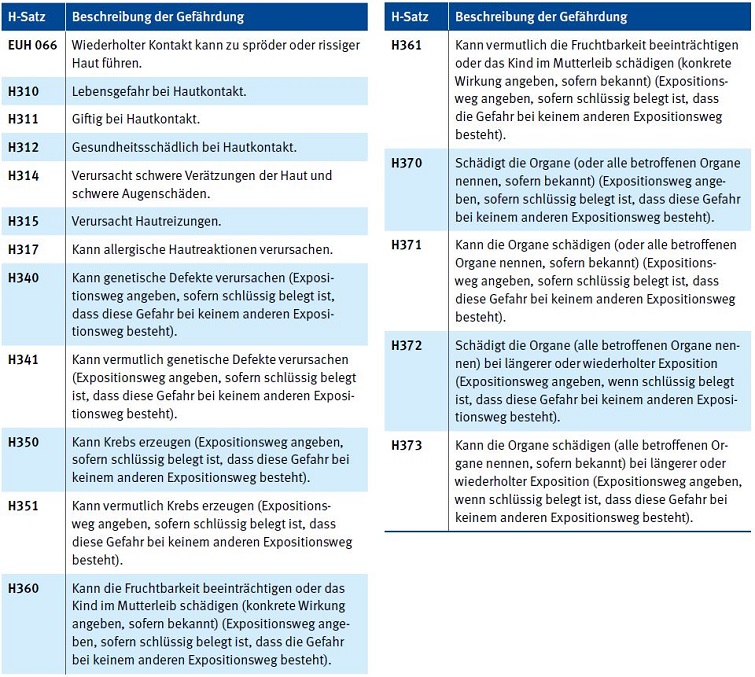

Tabelle 3-2 Für die Beurteilung der Gefährdung durch Hautkontakt relevante H-Sätze

Um die Gefährdungskategorie in Abhängigkeit von den Stoffeigenschaften nach CLP-Verordnung und der Art und Dauer der Exposition ermitteln zu können, sind in Tabelle 3-3 die Arbeitshilfen der DGUV zur Gefährdungsbeurteilung der dermalen Exposition für Stoffe und Gemische, die nach der CLP-Verordnung gekennzeichnet sind, aufgeführt. Sie sind auch unter www.dguv.de, Webcode: d160116 verfügbar.

Tabelle 3-3 Arbeitshilfe Teil 1 Gefährdungsbeurteilung der dermalen Exposition für Stoffe nach der CLP-Verordnung

Tabelle 3-4 Arbeitshilfe Teil 2 Gefährdungsbeurteilung der dermalen Exposition für Stoffe der Gefahrenklasse "Spezifische Zielorgan-Toxizität" (STOT) nach der CLP-Verordnung

Beispiele für die Anwendung der Tabelle 3-3 (Arbeitshilfe Teil 1 Gefährdungsbeurteilung der dermalen Exposition für Stoffe nach der CLP-Verordnung):

- Wird ein Kaltreiniger (Kennzeichnung H315) verwendet und besteht dabei nur die Gefahr von Spritzern (kleinflächiger Hautkontakt) bei einer Zeitdauer von weniger als 15 min pro Schicht (kurzfristiger Hautkontakt), resultiert daraus eine geringe Gefährdung. Hier sind nur allgemeine Hygienemaßnahmen zu treffen.

- Besteht hingegen bei Reinigungsarbeiten mit dem gleichen Produkt ein großflächiger Hautkontakt länger als 15 min pro Schicht (längerfristiger Hautkontakt), liegt eine mittlere Gefährdung vor. Damit sind Schutzmaßnahmen wie der Ersatz des Kaltreinigers sowie der Einsatz eines hautkontaktfreien oder -armen Verfahrens zu prüfen und umzusetzen.

- Bei Bedarf sind zusätzlich zu den technischen Schutzmaßnahmen noch organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Gefährdung der Beschäftigten zu minimieren.

- Für verbleibende Gefährdungen sind Persönliche Schutzausrüstungen wie Chemikalienschutzhandschuhe zur Verfügung zu stellen.

Physikalische Gefährdungen

Durch mechanische Einwirkungen können Mikroverletzungen entstehen, durch die die Arbeitsstoffe in tiefere Hautschichten eindringen. Ähnliche Effekte werden durch Schnitte und Stiche bewirkt. Zu den mechanischen Gefährdungen gehören zum Beispiel:

- Kontakt mit rauen, scharfkantigen Objekten, z. B. Späne, scharfe Blechkanten, Grate

- Umgang mit künstlichen Mineralfasern

- Umgang mit Metallschwämmen, z. B. für Reinigungsarbeiten

- Umgang mit Kartons und anderen Verpackungsmaterialien

- Umgang mit Paletten

- Handreinigung mit reibemittelhaltigen Inhaltstoffen oder Bürsten

Daneben kann auch eine heiße Arbeitsumgebung zu Hautproblemen führen, da höhere Temperaturen einen starken Feuchtigkeitsverlust der Haut hervorrufen. Starkes Schwitzen führt zu einer Aufquellung der Haut, die dadurch leichter irritierbar ist.

Demgegenüber wird die Haut bei Kälte weniger durchblutet. Die Regeneration und die Talgproduktion sind vermindert. Kalte Luft ist trockener und entzieht der Haut Feuchtigkeit.

Weiterhin können natürliche und künstliche UV-Strahlung die Haut schädigen. Als akute Folge einer zu hohen Bestrahlung können Hautrötungen und Sonnenbrand entstehen. Chronische Folgen können vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs sein.

Biologische Gefährdungen

Bei Biostoffen handelt es sich überwiegend um Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze und Viren, die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können. Für Tätigkeiten mit Biostoffen gelten die Regelungen der Biostoffverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen – BioStoffV).

Im Holz- und Metallbereich liegen Expositionen im Sinne der BioStoffV - von Ausnahmen abgesehen - vorwiegend bei Tätigkeiten mit wässrigen Umlaufmedien im neutralen und alkalischen pH-Bereich, bei Wartungsarbeiten an kontaminierten Geräten, Gegenständen oder in kontaminierten Bereichen etc. vor. Da eine Substitution der Biostoffe in der Regel nicht möglich ist, kommt den technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Auch Schutzhandschuhe können bei solchen Tätigkeiten sinnvoll sein, die aufgrund anderer Gefährdungen (zum Beispiel zum Schutz vor Gefahrstoffen) zumeist ohnehin getragen werden müssen. Da bei wässrigen Medien die Biostoffe in der Flüssigkeit enthalten sind, schützen flüssigkeitsdichte Handschuhe ausreichend.

Eine wichtige Ausnahme für Tischlereibetriebe, die auch Bestattungen anbieten, ist der Umgang mit Verstorbenen. Es bestehen Gefährdungen durch Biostoffe auf oder in der verstorbenen Person, in den Körperöffnungen, auf der mit Blut, Körpersekreten und Ausscheidungen verunreinigten Wäsche sowie an Instrumenten, Arbeitsmitteln und Räumen. Bei Bergungen von Unfallopfern und beim Umlagern von Verstorbenen können durch das Komprimieren der Lunge und die austretende Restluft luftgetragene Biostoffe in den Atembereich der beteiligten Personen gelangen.

Direkte Hautgefährdungen können durch mögliche ungeschützte Kontakte zu Haut- und Nagelpilzen (Dermatophyten) oder zu Parasiten wie Krätzmilben (Scabies, meldepflichtig!) Läusen und Flöhen bestehen; über Flohbisse können zudem Infektionserreger übertragen werden. Weiterhin besteht bei ungeschützten Hautkontakten die Gefahr, dass es über Verletzungen der Haut zum Eindringen von blutübertragbaren Infektionserregern, wie dem HIV- oder Hepatitis B/C-Virus, kommen kann. Bei Benutzung von geeigneten Schutzhandschuhen ist die Gefahr des Infektionsrisikos der Haut jedoch sehr gering.

In der DGUV Information 214-021 "Biologische Arbeitsstoffe beim Umgang mit Verstorbenen" wird dieses Thema ausführlich behandelt. Daneben werden auch konkrete hygienische Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. |