2 Definitionen

Absauganlagen

Absauganlagen für Holzstaub und -späne haben die Aufgabe, Holzbearbeitungsmaschinen abzusaugen, das abgesaugte Staub-Späne-Gemisch zu fördern, abzuscheiden und zeitweilig zu lagern, zum Beispiel in einem Silo. Absauganlagen können unterteilt werden in Filteranlagen, Entstauber, ortsveränderliche Entstauber und Industriestaubsauger.

a) Filteranlagen

Filteranlagen haben im Gegensatz zu Entstaubern eine Abluft/Rückluft-Weiche. Über die Reststaubgehaltsüberwachung kann die Anlage Störfälle erkennen und die abgesaugte Luft nach außen leiten. Im Sommer muss die abgesaugte Luft ins Freie abgegeben und im Winter kann durch Rückführung der gereinigten Luft die Wärme zurückgewonnen werden.

Technisch haben diese Anlagen gegenüber Entstaubern Vorteile bei der Abscheidung von groben Spänen, da der Beruhigungsbereich im Vorabscheider und der Abstand zwischen den Filterelementen größer ist. Die Filteranlagen haben auch eine bessere Luftleistung und Filterstandzeit.

Abb. 1 Filteranlage

b) Entstauber

Bei Entstaubern nach DIN EN 16770 handelt es sich um Geräte, mit denen Holzstaub und Späne von stationären Holzbearbeitungsmaschinen abgesaugt werden können. Für die Absaugung von groben Hobelspänen oder Hackschnitzeln sind die Geräte wegen ihrer kompakten Bauweise und des damit verbundenen, schlechten Vorabscheideverhaltens nur begrenzt einsetzbar. Die Geräte dürfen nur im Arbeitsraum aufgestellt werden (siehe Abb. 2).

Abb. 2 Entstauber

c) Ortsveränderliche Entstauber

Nach DIN EN 60335-2-69 ist ein ortsveränderlicher Entstauber eine Saugmaschine mit Filter, die eine Handmaschine oder die Umgebung eines Arbeitsvorgangs, bei dem Staub entsteht, absaugen kann. Im Unterschied zum Industriestaubsauger besitzt ein ortsveränderlicher Entstauber eine Warnvorrichtung, die anzeigt, wenn der Mindestvolumenstrom unterschritten wird. Der Entstauber verfügt außerdem über einen elektrischen Anschluss für die Bearbeitungsmaschine, sodass er automatisch mit der Maschine startet.

Mit diesen beiden Einrichtungen ist gewährleistet, dass die Bearbeitungsmaschine immer ausreichend abgesaugt wird. Für das Absaugen von Holzbearbeitungsmaschinen muss mindestens ein Gerät der Staubklasse M eingesetzt werden, das auch die Anforderungen nach DGUV Information 209-084 für brennbare Stäube erfüllt. Mit ortsveränderlichen Entstaubern darf auch abgelagerter Staub aufgesaugt werden.

Abb. 3 Warnvorrichtung

d) Industriestaubsauger

Ein Industriestaubsauger nach DIN EN 60335-2-69 ist eine Saugmaschine mit Filter, die ausschließlich zum Aufsaugen von abgelagertem Staub konstruiert ist. Mit einem Industriestaubsauger dürfen keine handgeführten Elektrowerkzeuge abgesaugt werden, da entsprechende Warneinrichtungen fehlen! Zur Reinigung nicht benutzter Elektrowerkzeuge oder stationärer Holzbearbeitungsmaschinen ist ein Industriestaubsauger aber sehr gut geeignet. Zum Aufsaugen hat die Maschine meistens ein Sauggeschirr. Einige Modelle sind auch dazu geeignet Flüssigkeiten aufzusaugen. Für die Reinigung von Holzwerkstätten muss mindestens ein Gerät der Staubklasse M eingesetzt werden, das auch die Anforderungen nach DGUV Information 209-084 für brennbare Stäube erfüllt.

Abb. 4 Industriestaubsauger

Filtermaterialklassifizierung

Nach DIN EN 60335-2-69 AA22.201 werden für die Abscheidung eines Filtermaterial 3 Staubklassen unterschieden:

- L (leichte Gefährdung)

- M (mittlere Gefährdung)

- H (hohe Gefährdung)

Holzstaub

Von Staub spricht man bei Partikeln mit einer Größe ≤ 0,5 mm. Bei größeren Partikeln spricht man von Spänen und bei 15 mm Länge und mehr von Hackschnitzeln. Bei jedem zerspanenden Arbeitsgang fallen Späne und Staub an, bei Schleifarbeiten ausschließlich Staub.

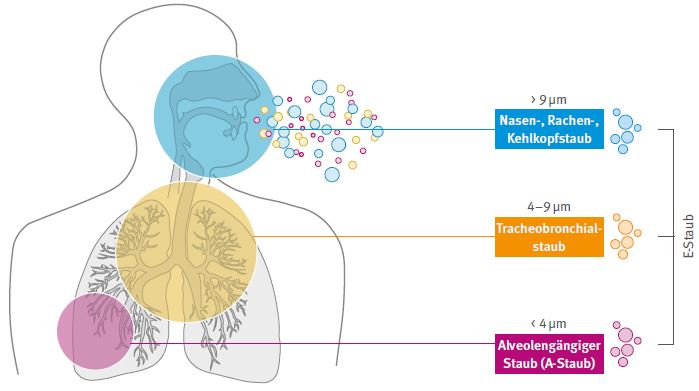

Staubfraktionen

Holzstaub in der Raumluft wird gravimetrisch gemessen (siehe auch DGUV Information 213-541 „Verfahren zur Bestimmung von Holzstaub“). Bei der Messung von Staub werden die Partikel nach Korngröße in die verschiedenen Fraktionen (Anteil am Gesamtstaub) unterteilt. Wegen der kritischen Wirkung von Holzstaub auf die oberen Atemwege wird die einatembare Fraktion (E-Fraktion) bestimmt. Diese Fraktion ist der Massenanteil aller Schwebstoffe, die durch Mund und Nase eingeatmet werden können und umfasst überwiegend Partikel mit einem Durchmesser kleiner 0,1 mm.

Staubgeminderter Arbeitsbereich

Nach dem derzeitigen Stand der Technik kann bei der überwiegenden Anzahl der Anlagen beziehungsweise Arbeitsplätze als Schichtmittelwert eine Konzentration von Holzstaub in der Luft von 2 mg/m³ oder weniger eingehalten werden. Entsprechende Arbeitsbereiche gelten als staubgemindert.

Abb. 5 Gefahrstoffaufnahme über die Atmung