3 Einsatz vermessungsspezifischer Instrumente

Im Vermessungswesen ist eine Vielzahl spezieller Arbeitsmittel im Einsatz. Dazu gehören insbesondere Laser, GNSS-Systeme und seit kurzer Zeit auch Drohnen. Daraus ergeben sich vielfältige mögliche Gefährdungen.

Der Arbeitgeber ist für den sicheren Einsatz der verwendeten Geräte verantwortlich. Um einen sicheren Einsatz dieser Arbeitsmittel sicherzustellen, sind insbesondere die Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.

Neben den unten genannten Arbeitsmitteln gibt es im Vermessungswesen noch eine Vielzahl weiterer Geräte für spezielle Einsätze, z. B.:

- Gravimeter

- Laser für Tunnelvortrieb und Kanalbau

- Kabelsuchgeräte

Maßgeblich für eine sichere Handhabung der Arbeitsmittel ist die Beachtung der Vorgaben aus der Bedienungsanleitung des Herstellers. Darüber hinaus kann aber auch die Erstellung einer Betriebsanweisung für einzelne Geräte sinnvoll sein.

3.1 Laser

Bei Vermessungsarbeiten werden vielfach Laser verwendet, z. B. bei

- Laserscanning, terrestrisch, mobil und aus der Luft

- Liegenschaftsvermessungen und Tunnelvermessungen

- Ingenieurvermessungen allgemein

Dabei kommen unter anderem folgende Typen zum Einsatz:

- Tachymeter

- Digitalnivelliere

- Laserdistanzmesser, Laserpointer

- Rotationslaser und weitere Geräte

Von Lasern geht insbesondere für die Augen ein erhebliches Gefährdungspotenzial aus. Der direkte Blick in einen Laserstrahl sollte daher immer vermieden werden. Durch Laser verursachte Blendungen können außerdem zu weiteren Risiken, z. B. im Straßenverkehr, führen. Das konkrete Gefährdungspotenzial für die Augen hängt von der verwendeten Laserklasse ab. Bei Vermessungsarbeiten werden in der Regel die folgenden Klassen verwendet.

- Klasse 1: Die Laserstrahlung ist unter vorhersehbaren Bedingungen ungefährlich.

- Klasse 2: Die Laserstrahlung ist bei kurzer Bestrahlung (bis 0.25 s) für das Auge ungefährlich. Trotzdem kann es zu zeitweiligen Irritationen der Augen kommen, die z. B. eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr verhindern können.

- Klasse 3R: Die Strahlung ist potenziell gefährlich für das Auge. Sie sollte nur eingesetzt werden, wenn ein direkter Blick in den Laserstrahl unwahrscheinlich ist.

Um das Gefährdungspotenzial zu minimieren, muss dafür gesorgt werden, dass

- die Beschäftigten Prismen nicht auf Augenhöhe halten

- allen Beschäftigten jederzeit die aktuell verwendete Klasse des Messlasers bewusst ist (z. B. durch Kenntlichmachung am Instrument oder in der Steuerungssoftware)

- eine unkontrollierte Streuung oder Spiegelung vermieden wird

- Beschäftigte im Bedarfsfall eine geeignete Laserschutzbrille verwenden.

Die Beschäftigten müssen außerdem mindestens jährlich über die möglichen Gefahren bei der Benutzung von Lasern unterwiesen werden. Falls erforderlich, ist eine Betriebsanweisung zu erstellen. Zudem muss ab Laser der Klasse 3R ein Laserschutzbeauftragter beziehungsweise eine Laserschutzbeauftragte benannt werden.

Bei der Nutzung von höheren Laserklassen ab 3B können auch Schutzmaßnahmen für die Haut erforderlich sein.

Zudem sollten bei der Verwendung von Lasern die Gefahren für an den Arbeiten unbeteiligte Personen bedacht werden.

3.2 GNSS

Zur Positionsbestimmung bei einfachen Vermessungsarbeiten, wie z. B. topografische Erfassungen, werden teilweise Smartphones und andere Handgeräte verwendet. Es besteht die Gefahr, dass auch während der Fortbewegung nur auf das Display geschaut und die Umgebung damit ausgeblendet wird. Dies ist unbedingt zu vermeiden, da Stolpermöglichkeiten und fließender Verkehr in diesem Zusammenhang ein erhebliches Risiko darstellen.

Weiterhin werden GNSS-Rover genutzt, die dem Empfang von Satellitensignalen zur Positionsbestimmung dienen. Sie werden häufig bei Liegenschaftsvermessungen verwendet und in der Regel zum Zeitpunkt der Vermessung stationär betrieben. Zugleich wird mit diesen Geräten, abhängig von der Software und der Arbeitsaufgabe, auch mobil gearbeitet. In diesem Fall stellt das Gewicht der Rover eine Belastung für die Beschäftigten dar. Hier können Befestigungen des Rovers am Messfahrzeug oder spezielle Trageeinrichtungen für die bedienende Person für eine physische Erleichterung sorgen.

Als Grundlage für eine hochgenaue Positionsbestimmung werden von den Landesvermessungsämtern zudem flächendeckend SAPOS®-Referenzstationen betrieben. Für eine möglichst genaue und umfassende Messdatenerfassung im Dauerbetrieb sind die Antennen dieser Referenzstationen häufig an exponierter Stelle montiert, in der Regel auf Dächern.

Die Installation und Wartung dieser Geräte bringt somit eine erhebliche Gefährdung durch Absturz für die mit den Arbeiten beauftragten Beschäftigten mit sich. Daher kann auf Grundlage einer arbeitsplatzspezifischen Gefährdungsbeurteilung eine arbeitsmedizinische Untersuchung nach G41 ArbMedVV für diese Beschäftigten sinnvoll sein. Unabhängig davon müssen ab einer Absturzhöhe von 1 m Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Eine festinstallierte Absturzsicherung (Geländer oder ähnliches) ist dabei immer der Verwendung von PSA gegen Absturz vorzuziehen. Es sollten zugleich sichere Arbeitswege auf Dächern festgelegt und gekennzeichnet werden.

Die Aufstiegsmöglichkeiten zur Referenzstation sind individuell unterschiedlich. An Dachauf- und -ausstiegen können zusätzliche Anschlageinrichtungen für PSA gegen Absturz erforderlich sein (weitere Informationen zu PSA gegen Absturz sind im Kapitel 2.3.7 zu finden).

Teilweise erfolgt der Zugang auch durch Hubsteiger. Diese müssen von einer fachkundigen Person bedient werden. Festinstallierten Treppen ist immer der Vorzug vor Leitern zu geben. Ob die Nutzung von Leitern zulässig ist, hängt unter anderem von

- der Arbeitshöhe,

- dem Gewicht des mitzuführenden Materials,

- dem erforderlichen Kraftaufwand und

- der Dauer der Arbeit ab.

Leitern sind vor jedem Gebrauch auf eine sichere Benutzung zu überprüfen. Dies gilt umso mehr, wenn die Leitern dauerhaft der Witterung ausgesetzt sind. Sie sind zudem in regelmäßigen Abständen von einer zur Prüfung befähigten Person zu überprüfen (weitere Informationen siehe Kapitel 2.4.4 "Leitern").

Alleinarbeit ist möglichst zu vermeiden. Wird durch eine Gefährdungsbeurteilung eine erhöhte Gefährdung festgestellt, so ist zu prüfen, ob der Einsatz einer Personen-Notsignal-Anlage sinnvoll und zulässig ist.

Teilweise stehen GNSS-Antennen in unmittelbarer Nähe zu Telekommunikationsanlagen. Hier sollte mit dem Betreiber Rücksprache wegen möglicher Strahlenbelastung gehalten werden.

Abb. 10 Referenzstation auf einem Flachdach

3.3 UAV

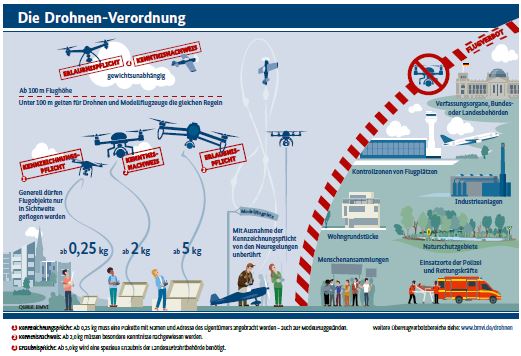

Unmanned Aerial Vehicles, kurz UAV, werden umgangssprachlich auch als Drohnen bezeichnet. Anforderungen an deren Betrieb sind nicht nur durch ihr Gewicht oder ihre Antriebsart, sondern auch durch weitere gerätespezifische Eigenschaften, z. B. die Art der Steuerung, festgelegt.

Im Folgenden sind exemplarisch einige grundlegende Hinweise zum sicheren Umgang mit UAV aufgeführt:

- Bei nicht autonomen UAV sollte sich der Pilot nur um die sichere Steuerung der Drohne kümmern und nicht gleichzeitig die Kamera steuern.

- Die Rotoren der UAV drehen sehr schnell und können ohne Schutzvorrichtungen starke Verletzungen hervorrufen. Es ist daher immer ein Sicherheitsabstand zu UAV einzuhalten, insbesondere bei Start und Landung.

- Für autonome UAV sind sichere Flugzonen festzulegen und damit Mindestabstände zu Objekten in Lage und Höhe einzuhalten.

- Witterungseinflüsse, insbesondere Wind- und Sichtverhältnisse, sind zu beachten.

- Während des Fluges kann die Verbindung zu UAV abreißen oder es können die Rotoren ausfallen. In diesen Fällen muss eine sichere Landung gewährleistet sein. Ein vorher festgelegter Landepunkt sollte so gelegen sein, dass bei der Landung auf diesen Punkt keine Personen gefährdet werden.

- Die Bedienungsanleitung des Herstellers bzw. eine Betriebsanweisung ist vorzuhalten.

| Hinweis |

| SORA-GER(many) (Specific Operational Risk Assessment Germany) ist ein mehrstufiger Prozess zur Risikoabschätzung für UAV. Es gibt verschiedene Internettools (SORA-Rechner), mit deren Hilfe eine Risikobewertung vor dem Einsatz erstellt werden kann. |

Nach der Luftverkehrsordnung sind Ausnahmegenehmigungen bezogen auf Flugverbotszonen möglich. Weitere Bestimmungen zur Verwendung von UAV sind in der so genannten Drohnen-Verordnung zu finden (siehe Abbildung 11).

Abb. 11 Überblick über allgemeine Vorgaben zur Nutzung von Drohnen (Quelle: BMVI)

Rechtliche Grundlagen und weitere Informationen

|