Anlage 1

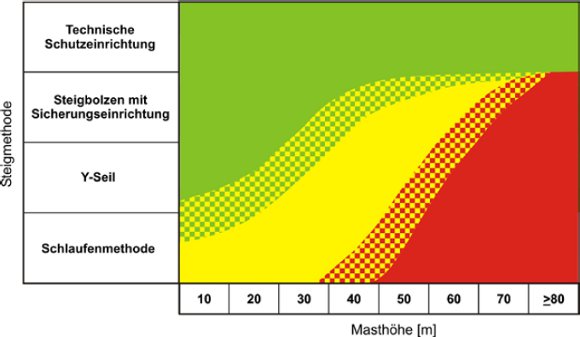

Beispiel einer Systematik zur Auswahl von Sicherungsmethoden

Diese Systematik gibt dem Unternehmer eine Hilfestellung zur Auswahl von Sicherungsmethoden unter Berücksichtigung der Masthöhe, der körperlichen Belastung der Versicherten sowie der zu erwartenden Verletzungsschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit eines Absturzes.

1. Durchführung von Risikobeurteilungen

1.1 Risikokennzahl

Im nachfolgenden wird das Risiko durch die Risikokennzahl RKZ ausgedrückt:

Grad der Verletzungsschwere/Handlungsfähigkeit (G)

Der Grad der Verletzungsschwere/Handlungsfähigkeit (G) ist entsprechend der zu erwartenden Absturzhöhe, der baulichen Gestaltung des Zugangsweges und der ausgewählten PSAgA einzustufen.

| Verletzungsschwere Handlungsfähigkeit (G) | Verletzungsschwere | Handlungsfähigkeit | |

| leicht | 1 | Minimalverletzung | handlungsfähig (kann sich selbst aus der Notsituation befreien) |

| 2 | oberflächliche Verletzung | ||

| 3 | leichte Prellungen | ||

| mittel | 4 | schwere Prellungen (AU < 3 Tage) | eingeschränkt handlungsfähig (kann eigenständig die Rettungskette einleiten) |

| 5 | schwere Prellungen (AU > 3 Tage) | ||

| 6 | leichte Knochenbrüche | ||

| schwer | 7 | schwere Knochenbrüche | handlungsunfähig |

| 8 | schwere Knochenbrüche mit inneren Verletzungen | ||

| 9 | schwere innere Verletzungen | ||

| 10 | Tod | ||

- Handlungsunfähig ist, wer aufgrund seiner Verletzung oder seiner Position nicht mehr in der Lage ist, Maßnahmen zu seiner Rettung einzuleiten.

- AU = Arbeitsunfähigkeit

- Bei der Festlegung von G ist bei fehlender Übereinstimmung von Verletzungsschwere und Handlungsfähigkeit der höhere Wert einzusetzen.

Tabelle 1.1.1: Verletzungsschwere/Handlungsfähigkeit

Eintrittswahrscheinlichkeit des Unfalls (A)

| Eintrittswahrscheinlichkeit des Unfalls (A) | ||

| 1 | Gering | Äußerst unwahrscheinlich |

| 2 | ||

| 3 | ||

| 4 | Mittel | Wahrscheinlich |

| 5 | ||

| 6 | ||

| 7 | Hoch | Äußerst wahrscheinlich |

| 8 | ||

| 9 | ||

Die „Eintrittswahrscheinlichkeit des Unfalls“ ist u. a. von folgenden Einflüssen abhängig:

- Belastungen durch Arbeitsverfahren und den Einsatz von PSAgA

- Belastungen durch unterschiedliche Steig- und Masthöhen

- Betriebsorganisation (Unterweisungen, Kontrollen)

- psychische Belastungen (Zeitdruck)

- Erfahrungen der Mitarbeiter/Auftragnehmer (seltene Tätigkeiten, Unterschätzen der Gefahr durch Routine)

- Witterungseinflüsse (Wind, Regen, Eis, Schnee, Nebel).

Tabelle 1.1.2: Eintrittswahrscheinlichkeit des Unfalls

1.2 Bewertung der Risikokennzahl

Die ermittelte RKZ beschreibt, ob die gewählte Sicherungsmethode eine ausreichende Maßnahme zum Schutz gegen Absturz darstellt. Folgende RKZ werden für die Eignung von Sicherungsmethoden als ausreichend eingestuft, bzw. lösen zusätzliche Maßnahmen aus:

|

|

|

Bei der Auswahl zusätzlicher Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz ist eine möglichst niedrige RKZ anzustreben!

2 Beispiele für die Risikobeurteilung unterschiedlicher Methoden zum Schutz gegen Absturz beim Besteigen von Feileitungsmasten

Für die vorgestellten Beispiele gelten folgende Randbedingungen:

- Die Maste werden bis zur Mastspitze bestiegen.

- Die PSAgA verfügt über ein Halteseil zur möglichen Fixierung.

- Witterung: leichter Regen, mäßiger Wind.

- Einsatz geeigneter Personen gemäß Abs. 3.3.

- Mäßige persönliche Kondition und Konstitution der Versicherten.

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Unfalls ist sowohl von der Masthöhe, der persönlichen Belastungsfähigkeit des Versicherten und von der gewählten Sicherungsmethode abhängig und steigt mit zunehmender Masthöhe an.

2.1 „Y-Seil“-Methode

Beim Fortbewegen am Steigbolzengang bzw. an der Mastkonstruktion kann ein Abrutschen erfolgen, der Mitarbeiter ist gegen Absturz gesichert, stürzt 4 m in die Tiefe und schlägt gegen die Mastkonstruktion.

- Erwartete Verletzungsschwere: „leichte Knochenbrüche“ (G = 6)

- Eintrittswahrscheinlichkeit A = 3 - 7

| Masthöhe (m) | G | A | RKZ (= G x A) |

| 10 | 6 | 3 | 18 |

| 20 | 6 | 3 | 18 |

| 30 | 6 | 4 | 24 |

| 40 | 6 | 4 | 24 |

| 50 | 6 | 5 | 30 |

| 60 | 6 | 5 | 30 |

| 70 | 6 | 6 | 36 |

| ≥80 | 6 | 7 | 42 |

Tabelle 2.1: Risikokennziffer „Y-Seil“-Methode

2.2 Schlaufenmethode

Beim Fortbewegen am Steigbolzengang (-leiter) bzw. an der Mastkonstruktion kann ein Abrutschen erfolgen, der Versicherte ist gegen Absturz gesichert, stürzt 4 m in die Tiefe und schlägt an die Mastkonstruktion und an einen Steigbolzen an.

- Erwartete Verletzungsschwere: Schwere Knochenbrüche (G = 7)

- Eintrittswahrscheinlichkeit A = 3 - 7

| Masthöhe (m) | G | A | RKZ (= G x A) |

| 10 | 7 | 3 | 21 |

| 20 | 7 | 3 | 21 |

| 30 | 7 | 4 | 28 |

| 40 | 7 | 4 | 28 |

| 50 | 7 | 5 | 35 |

| 60 | 7 | 5 | 35 |

| 70 | 7 | 6 | 42 |

| ≥80 | 7 | 7 | 49 |

Tabelle 2.2: Risikokennziffer Schlaufenmethode

2.3 Steigbolzen mit Sicherheitseinrichtung

Beim Fortbewegen am Steigbolzengang kann ein Abrutschen erfolgen. Der Versicherte ist gegen Absturz gesichert, stürzt 2 m in die Tiefe und schlägt an die Mastkonstruktion und an den Steigbolzen an.

- Erwartete Verletzungsschwere: „leichte Knochenbrüche“ (G = 6)

- Eintrittswahrscheinlichkeit A = 3 - 6

| Masthöhe (m) | G | A | RKZ (= G x A) |

| 10 | 6 | 3 | 18 |

| 20 | 6 | 3 | 18 |

| 30 | 6 | 3 | 18 |

| 40 | 6 | 4 | 24 |

| 50 | 6 | 4 | 24 |

| 60 | 6 | 5 | 30 |

| 70 | 6 | 5 | 30 |

| >80 | 6 | 6 | 36 |

Tabelle 2.3: Risikokennziffer Steigbolzen mit Sicherheitseinrichtung

2.4. Mitlaufende Auffanggeräte an fester Führung

Beim Fortbewegen am Steigeisengang kann ein Abrutschen erfolgen. Der Versicherte ist gegen Absturz gesichert, rutscht ca. 0,4 m in die Tiefe. Als Verletzungsschwere sind maximal leichte Prellungen anzunehmen

- Erwartete Verletzungsschwere: „leichte Prellungen“ (G = 3)

- Eintrittswahrscheinlichkeit A = 3 - 5

| Masthöhe (m) | G | A | RKZ (= G x A) |

| 10 | 3 | 3 | 9 |

| 20 | 3 | 3 | 9 |

| 30 | 3 | 3 | 9 |

| 40 | 3 | 4 | 12 |

| 50 | 3 | 4 | 12 |

| 60 | 3 | 4 | 12 |

| 70 | 3 | 5 | 15 |

| ≥80 | 3 | 5 | 15 |

Tabelle 2.4: Risikokennziffer mitlaufende auffanggeräte an fester Führung

3. Zusammenfassung

Die in dieser Information vorgestellten Sicherungsmethoden zum Schutz gegen Absturz an Freileitungen weisen bei Anwendung der Systematik unterschiedliche RKZ in Abhängigkeit der Masthöhe aus. Eine Zusammenfassung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass die unterschiedlichen Sicherungsmethoden nicht gleichrangig einsetzbar und z.T. bei höheren Freileitungsmasten als standardisierte Lösungen ungeeignet sind.

Sicherungsmethode

Tabelle 3: Empfehlung zur Auswahl von Sicherungsmethoden in Abhängigkeit von der Masthöhe

|

|

|