5 Gefährdungen und Maßnahmen

Eigenschaften von Flüssiggas Flüssiggas hat ein besonderes Gefährdungspotenzial, da es extrem entzündbar ist und seine untere Explosionsgrenze sehr niedrig ist. Bezüglich der physikalischen Gefahren nach dem global harmonisierten System (GHS) wird Flüssiggas als extrem entzündbares Gas sowie als Gas unter Druck eingestuft, das bei Erwärmung explodieren kann. Flüssiggas ist im gasförmigen Zustand ungefähr doppelt so schwer wie Luft, kann damit zu Boden sinken und wie eine Flüssigkeit zur tiefsten Stelle fließen. Es ist farb- und geruchlos. Daher wird ihm ein Geruchsstoff zugemischt, der es im Falle einer Undichtheit an der Flüssiggasanlage ermöglicht, ausströmendes Gas anhand des Geruches möglichst schnell zu bemerken.

Der Überdruck in der Flüssiggasflasche ist von der Umgebungstemperatur abhängig (siehe Diagramm in Anhang 1). Für Propan beträgt dieser bei einer Raumtemperatur von 20 °C ca. 7,3 bar. Starkes Erwärmen der Flüssiggasflasche kann zu einem Flüssiggasaustritt aus dem Sicherheitsventil oder zum Bersten der Flüssiggasflasche führen. |

Verwendung von Flüssiggas mit unterschiedlichen Propan-/Butan-Anteilen Das Flüssiggas wird vor der Abfüllung durch eine Druckerhöhung verflüssigt und ist dadurch in jedem Druckgasbehälter (z. B. Flüssiggasflasche, siehe Abbildung 1) sowohl in der flüssigen als auch in der gasförmigen Phase vorhanden. Handelsübliches Propan nach DIN 51622 ist ein Gemisch aus mindestens 95 % Massenanteile Propan und Propen; der Propangehalt muss überwiegen. Der Rest darf aus Ethan, Ethen, Butan- und Butenisomeren bestehen. Im Handel ist es möglich, Flüssiggas mit unterschiedlichen Propan-/Butan-Anteilen zu beziehen. Hierbei ist zu beachten:

|

Füllen von Flüssiggasflaschen

Flüssiggasflaschen dürfen entsprechend TRBS 3145/TRGS 745 nur an Füllanlagen von hierzu beauftragten Beschäftigten nach § 12 BetrSichV gefüllt werden. Ein Füllen von Flüssiggasflaschen an öffentlichen Tankstellen ist verboten.

5.1 Gemeinsame Regeln für alle Flüssiggasanlagen

5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen

Zur Erläuterung dieser Themen sind in den nachfolgenden Abschnitten die theoretischen Grundlagen zu Gefahrenbereichen und Zoneneinteilungen beschrieben. Die praktische Umsetzung wird in 5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen und gegebenenfalls 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen mit Hilfe von grafischen Darstellungen erläutert.

5.1.1.1 Festlegung von Gefahrenbereichen

Aufgrund der unter 5 Gefährdungen und Maßnahmen beschriebenen, besonderen Gefährdungspotenziale muss bei der Verwendung von Flüssiggas der Gefahrenbereich beurteilt und festgelegt werden. Der Gefahrenbereich im Sinne dieser DGUV Regel ist der Bereich, in dem auf Grund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse gefährliche Gaskonzentrationen nicht ausgeschlossen werden können, z. B. infolge betriebsbedingter Freisetzung von Flüssiggas beim Anschließen, Lösen von Rohrleitungsverbindungen sowie beim Öffnen von Peilventilen und bei störungsbedingten Gasaustritten.

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch gefährliche Gaskonzentrationen sind entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen. Hierzu gehört die Vermeidung von möglichen Zündquellen, z. B. offenes Feuer und Rauchen.

Beispiele für Gefahrenbereiche von Flüssiggasanlagen bei Entleerung siehe 5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen.

Beispiele für Gefahrenbereiche von Flüssiggasflaschen bei Lagerung siehe 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen.

Um das Eindringen von Flüssiggas in

- Gruben,

- Kanäle, Abflüsse zu Kanälen ohne Flüssigkeitsverschluss,

- Luftansaugöffnungen, Luft- und Lichtschächte,

- Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen zu Kellerräumen,

- Öffnungen in Wänden und Decken zu anderen Räumen,

- Reinigungs- oder andere Öffnungen von Schornsteinen

zu verhindern, dürfen sich im Gefahrenbereich um betriebsbedingte Freisetzungsstellen der Versorgungsanlage bzw. des Druckgasbehälters, z. B. um das Flüssiggasflaschenventil, keine Öffnungen zu o. g. Einrichtungen befinden.

5.1.1.2 Zoneneinteilung im Freien und in Räumen

Bei Flüssiggasanlagen können in bestimmten Betriebssituationen gefährliche Gaskonzentrationen auftreten, die zum Entstehen von explosionsfähiger Atmosphäre führen können.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu ermitteln, ob eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) entstehen kann, z. B. beim Flaschenwechsel einer Mehrflaschenanlage.

Sofern das Ergebnis der Ermittlung ergibt, dass g. e. A. auftritt, sind Explosionsschutzmaßnahmen festzulegen!

Explosionsgefährdete Bereiche sind als Bereiche definiert, in denen die explosionsfähige Atmosphäre auf Grund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse auftreten kann.

Bei Tätigkeiten in Bereichen mit gefährlichen explosionsfähigen Gemischen, z. B. einem Flüssiggas-Luft-Gemisch, haben Unternehmerinnen und Unternehmer die Vorschriften für den Explosionsschutz nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu beachten. Kann die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert werden, sind die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Gemische sowie das mögliche Auftreten von wirksamen Zündquellen zu beurteilen. Abhängig vom Ergebnis dieser Beurteilung sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine Zündung zu vermeiden.

Volumenverhalten von Flüssiggas Aus 1 Liter flüssigem Propan bilden sich beim Verdampfen ca. 260 Liter gasförmiges Propan und das Flüssiggas-Luft-Gemisch ist bereits bei einem Flüssiggasanteil von 1,5 Vol.-% (untere Explosionsgrenze (UEG)) in der Luft explosionsfähig. Bei der Freisetzung von 1 Liter Gasphase entstehen ca. 67 Liter gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (1 l x 100/1,5 = 67 l). Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) Mehr als 10 Liter zusammenhängende explosionsfähige Atmosphäre müssen in geschlossenen Räumen unabhängig von der Raumgröße grundsätzlich als gefährliche explosionsfähige Atmosphäre angesehen werden. Auch kleinere Mengen können bereits gefahrdrohend sein, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Menschen befinden. In Räumen von weniger als 100 m³ kann auch eine kleinere Menge als 10 Liter gefahrdrohend sein. Eine grobe Abschätzung hierzu ist mit Hilfe der Faustregel möglich, die in solchen Räumen explosionsfähige Atmosphäre von mehr als einem Zehntausendstel des Raumvolumens als gefahrdrohend ausweist, so dass z. B. in einem Raum von 80 m³ bereits 8 Liter eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden. Weitere Angaben zur Beurteilung der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre sind in der TRGS 721 "Gefährliche explosionsfähige Gemische – Beurteilung der Explosionsgefährdung" zu finden. |

Gemäß den Anforderungen der GefStoffV können Unternehmerinnen oder Unternehmer explosionsgefährdete Bereiche in Zonen einteilen.

Wird auf eine Zoneneinteilung verzichtet, sind für den gesamten Gefahrenbereich die Anforderungen für die höchste Kategorie für alle elektrischen und nicht elektrischen Geräte gemäß der Richtlinie 2014/34/EU zu erfüllen, siehe Tabelle 2. Dies ist in der Regel nicht sinnvoll, da damit auf ein risikobasiertes Explosionsschutzkonzept verzichtet wird und unnötige Kosten für den Betreiber entstehen.

Es ist daher vorteilhaft, eine Zoneneinteilung für die Bereiche vorzunehmen, in denen mit dem Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss. Entsprechend der abgeschätzten Dauer und Häufigkeit für das Auftreten werden für Flüssiggas geometrische Bereiche mit der Zone 0, 1 oder 2 festgelegt.

Für explosionsfähige Gemische aus brennbaren Gasen (hier Flüssiggas) gelten die folgenden Zonendefinitionen:

Tabelle 1 Zoneneinteilung (Quelle: GefStoffV)

| Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche | |

| Zone 0 | ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. |

| Zone 1 | ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel bilden kann. |

| Zone 2 | ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. |

Bei der Zoneneinteilung ist der Normalbetrieb einschließlich vorhersehbarer Tätigkeiten, z. B. Flaschenwechsel, zu betrachten. Störungsbedingte Austritte von Flüssiggas, z. B. infolge von mechanischen Beschädigungen, gehören nicht zum Normalbetrieb.

Für den bestimmungsgemäßen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) dürfen grundsätzlich nur Geräte der Kategorien

- II 1 G (für alle Zonen),

- II 2 G (für Zone 1 oder 2) und

- II 3 G (nur für Zone 2)

gemäß der Richtlinie 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Ausgenommen sind Geräte, die keine eigene Zündquelle besitzen.

Die Kategorien spiegeln die sicherheitstechnischen Anforderungen an Geräte für die Verwendung in einer bestimmten Zone wider.

Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zuordnung der Gerätekategorie zur Zone.

Tabelle 2 Zuordnung Gerätekategorien/Zonen

| Geräte- Kategorie |

Verwendung in Zone |

Geräte- Kennzeichnung1) |

Dokumente2) |

| 1 G | 0, 1, 2 |  |

EU-Baumusterprüfbescheinigung, EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |

| 2 G | 1, 2 |  |

Elektrisches Gerät: EU-Baumusterprüfbescheinigung, EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |

| 2 G | 1, 2 |  |

Nicht-elektrisches Gerät: EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |

| 3 G | 2 |  |

EU-Konformitätserklärung des Herstellers, Betriebsanleitung |

1) 9999 = Kennziffer der benannten Stelle

2) Die EU-Konformitätserklärung und die Betriebsanleitung müssen durch den Hersteller mitgeliefert werden.

5.1.1.3 Beispielhafte Einteilung von Gefahrenbereichen und Zonen für unterschiedliche Flüssiggasanlagen

Zur Erfüllung der unter 5.1.1 genannten Anforderungen sind als Hilfestellung die folgenden beispielhaften Zoneneinteilungen und Gefahrenbereiche für verschiedene Flüssiggasanlagen aufgeführt.

| Zusammenhang Zoneneinteilung und Gefahrenbereich Wird eine Zone festgelegt, ist dieser Bereich der Zone auch als Gefahrenbereich im Sinne dieser DGUV Regel anzusehen. Abhängig von der Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall kann aber der Gefahrenbereich auch über den Bereich der Zonen hinausgehen. Weiterhin können Gefahrenbereiche auch festgelegt werden, wo keine Zoneneinteilung vorgenommen wird. Wird keine Zoneneinteilung vorgenommen bzw. liegt keine Zone vor, z. B. bei einer Einflaschenanlage mit direkt angeschraubter Druckregeleinrichtung und nach Kontrolle der Dichtheit, ist trotzdem eine Einteilung des Gefahrenbereiches durchzuführen. |

Bei der Beurteilung von Gefahrenbereich und Zone wird unterschieden, ob sich die Druckgasbehälter im Freien oder in Räumen befinden.

Einflaschenanlage

Bei einer Einflaschenanlage (siehe Abbildung 10) ist nicht mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (g. e. A.) zu rechnen, wenn die Anlage auf Dichtheit geprüft bzw. kontrolliert ist und beim Flaschenwechsel die austretende Gasmenge auf das eingeschlossene Volumen zwischen Flaschenventil-Ausgangsbereich und Druckregeleinrichtung-Eingangsbereich begrenzt ist.

Abb. 10 Einflaschenanlage mit direkt angeschraubter Druckregeleinrichtung (keine Zone nach Kontrolle der Dichtheit)

Dies ist unter folgenden Bedingungen der Fall:

- Die Druckregeleinrichtung ist direkt an das Flaschenventil angeschraubt und

- die Dichtheit des Anschlusses wurde kontrolliert, z. B. mit schaumbildenden Mitteln (DIN EN 14291: "Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen").

Wenn dies zutrifft, ist keine Zone vorhanden. Jedoch sind Zündquellen, wie z. B. offene Flammen, im Nahbereich des Flaschenventils bzw. der Druckregeleinrichtung während des Flaschenwechsels zu vermeiden. Auf ein Rauchverbot ist hinzuweisen.

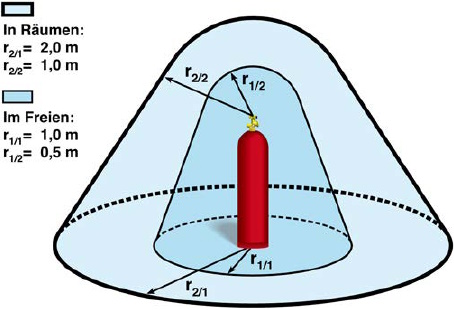

Eine Festlegung des Gefahrenbereiches (siehe Abbildung 11) ist dennoch durchzuführen.

Gefahrenbereich

- im Freien

0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r1/1 = 1 m - in Räumen

1 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r2/1 = 2 m

Abb. 11 Geometrische Abmessungen der Gefahrenbereiche einer Einflaschenanlage (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)

Mehrflaschenanlage

Im Aufstellungsbereich von Mehrflaschenanlagen ist beim Flaschenwechsel mit dem Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen.

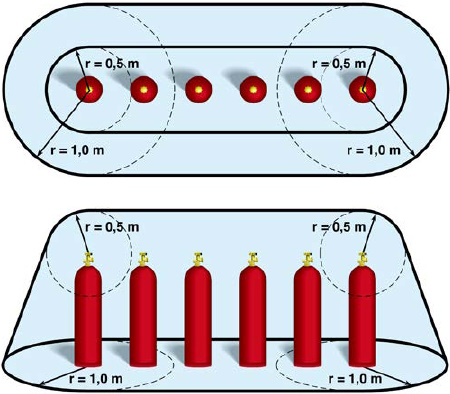

Mehrflaschenanlagen im Freien

a. Aufstellung im Freien:

Abb. 12 Geometrische Abmessung von Gefahrenbereich und Zone einer Mehrflaschenanlage im Freien (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)

Bei den Mehrflaschenanlagen ist aufgrund der eingeschlossenen Gasmenge in der Rohrleitung infolge der betriebsbedingten Freisetzung von Flüssiggas, z. B. beim Flaschenwechsel, grundsätzlich von einer Zone auszugehen. Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" liegt Zone 2 vor mit folgenden geometrischen Abmessungen bei Mehrflaschenanlagen im Freien:

Zone 2:

0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m

Gefahrenbereich:

0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m

b. Aufstellung im Flaschenschrank

Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei Mehrflaschenanlagen im Flaschenschrank vorgenommen:

Zone 1:

im Innern des Flaschenschranks

Zone 2:

in der Umgebung r = 0,5 m um den Flaschenschrank bis Oberkante Flaschenschrank

Gefahrenbereich:

Im Innern des Flaschenschranks und in der Umgebung mit r = 0,5 m um den Flaschenschrank bis Oberkante Flaschenschrank

Hinweis: Entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" müssen Flaschenschränke je eine Lüftungsöffnung im Boden- und Deckenbereich mit einer Größe von 1 % der Grundfläche, mindestens jedoch von je 100 cm² besitzen und aus nichtbrennbaren Werkstoffen bestehen.

Abb. 13 Geometrische Abmessungen von Gefahrenbereich und Zonen einer Mehrflaschenanlage im Flaschenschrank

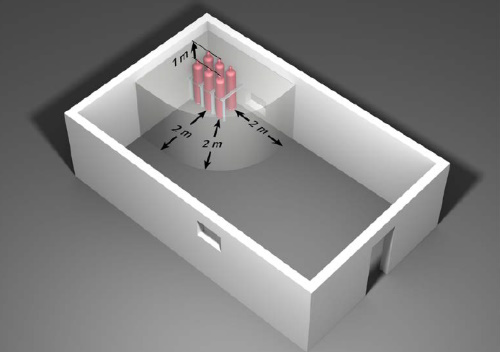

Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum

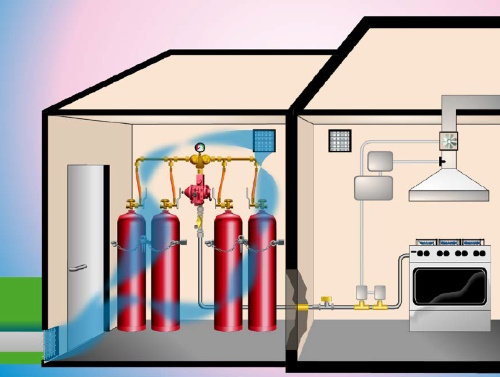

Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei Mehrflaschenanlagen im Aufstellungsraum vorgenommen:

Zone 1:

0,5 m um jede Anschlussstelle und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 1 m

Zone 2:

übriger Raum sowie außen 0,5 m um die Lüftungsöffnungen

Gefahrenbereich:

Gesamter Raum sowie außen 0,5 m um die Lüftungsöffnungen

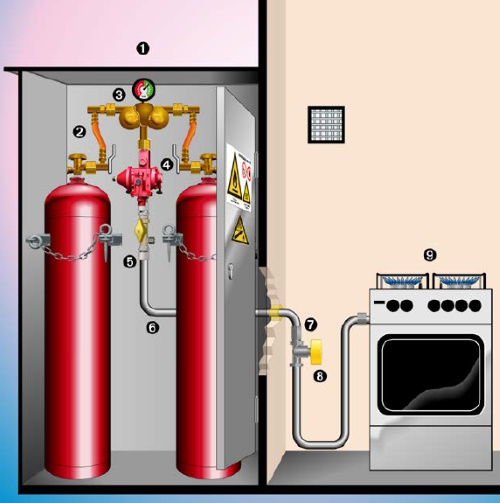

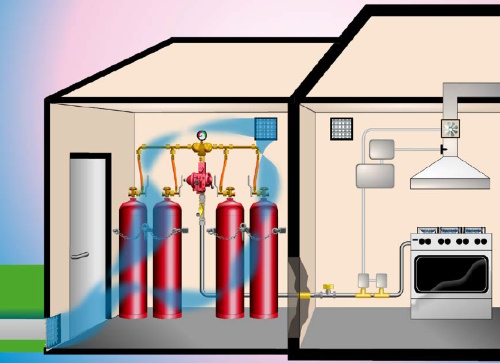

Die Abbildung 14 zeigt eine Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum mit nicht direkt angeschlossener Druckregeleinrichtung an der Flüssiggasflasche. Ungeregelter Druck steht von den zum Entleeren angeschlossenen Flüssiggasflaschen, den Absperrarmaturen über die Hochdruckschlauchleitungen und die jeweilige Seite des Sammelrohres bis zur Druckregeleinrichtung an.

Abb. 14 Mehrflaschenanlage im Aufstellungsraum

In Aufstellungsräumen mit Flüssiggasflaschen

- dürfen sich keine Zündquellen befinden,

- müssen Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen den Anforderungen der für die jeweilige Zone geltenden Kategorie gemäß RL 2014/34/EU entsprechen (siehe Tabelle 2).

Bauliche Ausführung der Aufstellungsräume

Die Aufstellungsräume besitzen mindestens zwei ins Freie führende gegenüberliegende Lüftungsöffnungen im Boden- und Deckenbereich von mindestens jeweils 100 cm², siehe Abbildung 14. Die Innenwände der Aufstellungsräume zu anderen Räumen sind öffnungslos und gasdicht auszuführen.

Aufstellungsräume mit Flüssiggasflaschen müssen

- Türen haben, die unmittelbar ins Freie führen und nach außen aufschlagen,

- aus Bauteilen bestehen, die schwer entflammbar oder nichtbrennbar sind, ausgenommen Fenster und sonstige Verschlüsse von Öffnungen in Außenwänden,

- von anderen Räumen entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 30 abgetrennt sein,

- von angrenzenden Räumen mit Brandlasten entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 90 abgetrennt sein; bei Aufstellungsräumen mit einer Wärmedämmung genügt eine Abtrennung entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 30.

Die Abtrennung von Räumen, die dem Aufenthalt von Menschen dienen (neben, unter oder über dem Aufstellungsraum), z. B. Sozialräume, muss entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 90 ausgeführt sein.

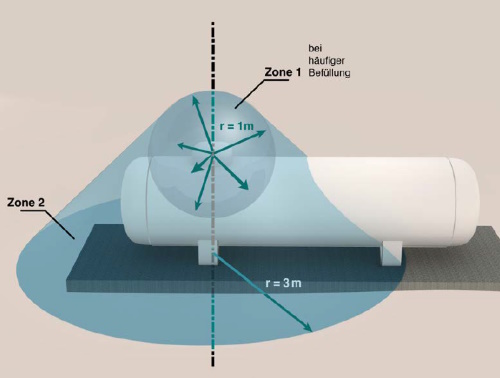

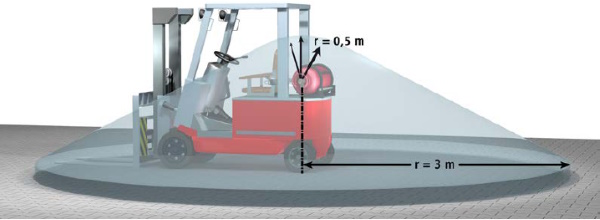

Ortsfeste Flüssiggasanlage

Bei Erfüllung der Anforderungen entsprechend DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" wird folgende Zoneneinteilung bei einem oberirdisch aufgestellten ortsfesten Druckgasbehälter vorgenommen.

Zone 1:

In einem Radius r = 1 m um das Füllventil bei häufiger Befüllung (> 12 mal im Jahr)

Zone 2:

1 m um das Füllventil und kegelförmig bis zum Boden, am Boden r = 3 m

Für Gasfüllanlagen ("Flüssiggastankstellen") gelten gemäß TRBS 3151/TRGS 751 abweichende Regelungen (Zone 1).

Durch geeignete Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass die Anforderungen gemäß DGUV Regel 113-001 "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" für die Zone 2 während der Dauer des Befüllvorganges eingehalten sind.

Eine geeignete Maßnahme kann die Kontrolle des Zonenbereiches auf Abwesenheit wirksamer Zündquellen sein. Wird die gefährliche explosive Atmosphäre (g. e. A.) nur während des Befüllvorganges erzeugt und können Freisetzungen zu anderen Zeiten, etwa durch Dichtheitsprüfungen, ausgeschlossen werden, so können potenziell wirksame Zündquellen in der ausgewiesenen Zone nach Einzelprüfung (Gefährdungsbeurteilung) zulässig sein, z. B. der Betrieb eines Rasenmähers. Bei wiederkehrenden gleichartigen Tätigkeiten mit Auftreten potenziell wirksamer Zündquellen innerhalb des Zonenbereiches, z. B. Rasen mähen, ist die Gefährdungsbeurteilung in der Regel nur vor der erstmaligen Ausführung der Tätigkeit erforderlich.

Erstreckt sich die Zone 2 auf Nachbargrundstücke, so ist während des Befüllvorganges der explosionsgefährdete Bereich entweder durch

- bauliche Maßnahmen, z. B. Einschränkung der Freisetzungsausbreitung an maximal zwei Seiten durch etwa öffnungslose, mindestens einseitig verputzte Wände oder

- andere schwadenhemmende Abtrennungen

zu begrenzen oder es sind entsprechende vertragliche Nutzungsvereinbarungen mit den Nachbarn zu treffen.

Abb. 15 Geometrische Abmessungen der Zone eines ortsfesten Druckgasbehälters im Freien (Verzicht auf Darstellung von Druckregeleinrichtung, Rohrleitung und Verbrauchseinrichtung)

Erstreckt sich die Zone 2 auf öffentliche Verkehrsflächen, so ist während des Befüllvorganges der explosionsgefährdete Bereich entweder durch

- bauliche Maßnahmen, z. B. Einschränkung der Freisetzungsausbreitung an maximal zwei Seiten durch etwa öffnungslose, mindestens einseitig verputzte Wände oder

- andere schwadenhemmende Abtrennungen

zu begrenzen.

Gefahrenbereich

In einem Radius von 5 m um betriebsbedingte Freisetzungsstellen wie z. B. Füllventile dürfen sich entsprechend den Regelungen der TRBS 3146/TRGS 746 "Ortsfeste Druckanlagen für Gase" keine

- Gruben,

- Kanäle, Abflüsse zu Kanälen ohne Flüssigkeitsverschluss,

- Luftansaugöffnungen, Luft- und Lichtschächte,

- Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen zu Kellerräumen,

- Öffnungen in Wänden und Decken zu anderen Räumen,

- Reinigungs- oder andere Öffnungen von Schornsteinen

befinden.

5.1.2 Explosionsschutzdokument

Sobald das Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher verhindert werden kann, ist ein Explosionsschutzdokument nach § 6 (9) der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu erstellen. Das Explosionsschutzdokument enthält das Ergebnis der Beurteilung der Gefährdungen durch explosionsfähige Gemische und, falls erforderlich, die Zoneneinteilung sowie die festgelegten Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Explosionen, u. a. zur Vermeidung von Zündquellen, sowie die Festlegungen zu den erforderlichen Prüfungen.

| Weitere Informationen | |

|

Muster-Explosionsschutzdokumente siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 |

|

Zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen zum Explosionsschutz gehört auch die Festlegung von Maßnahmen für den Fall, dass Heißarbeiten, z. B. Schweißen, Schleifen etc., in explosionsgefährdeten Bereichen durchgeführt werden müssen: Vor der Durchführung von Feuer- und Heißarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ist auf Grundlage der TRBS 1112 Teil 1 eine Gefährdungsbeurteilung für die Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Für die Arbeiten ist ein dokumentiertes Freigabeverfahren vorzusehen, erforderlichenfalls durch Freimessen des betroffenen Bereiches, siehe DGUV Veröffentlichung FBFHB-008 "Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten" www.dguv.de > Webcode: p021360.

Es ist zweckmäßig, den Erlaubnisschein inklusive möglicher Anlagen als Nachweis einer systematischen Dokumentation mindestens 10 Jahre aufzubewahren, siehe hierzu BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754.

5.1.3 Aufstellung von Flüssiggasanlagen

Flüssiggasanlagen bestehen aus der Versorgungs- und Verbrauchsanlage (siehe Abbildungen unter 3 Begriffsbestimmungen).

Neben der Beachtung der Regelungen zur Aufstellung (siehe 5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen und 5.1.3.2 Aufstellung von ortsfesten Flüssiggasanlagen) ist am Aufstellungsort der Flüssiggasanlage eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung vorzunehmen. Diese wird z. B. auf dem ortsfesten Druckgasbehälter oder an der Tür des Aufstellungsraumes dauerhaft angebracht (siehe Abbildung 16).

Abb. 16 Sicherheitskennzeichen Flüssiggasanlagen bei Versorgung aus ortsfesten Druckgasbehältern (Quelle: DVFG)

5.1.3.1 Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen

Aufstellungsräume und Aufstellplätze im Freien für Flüssiggasflaschen, z. B. Flaschenschränke, müssen entsprechend TRBS 3145/TRGS 745 mit den Warnzeichen W029 "Warnung vor Gasflaschen", D-W021 "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" und W021 "Warnung vor feuergefährlichen Stoffen" sowie den Verbotszeichen D-P006 "Zutritt für Unbefugte verboten" und P003 "Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" entsprechend ASR A1.3 versehen sein (siehe auch 5.1.19 Lagerung von Flüssiggasflaschen).

Die Auswertung des Unfallgeschehens hat gezeigt, dass ein Hauptanteil der Unfälle auf Undichtheiten an den zuvor gelösten Verbindungsstellen nach dem Flaschenwechsel zurückzuführen ist. Deshalb ist die Kontrolle der Dichtheit nach dem Flaschenwechsel unerlässlich (siehe 5.1.11 Kontrolle der Dichtheit/Feststellung von Undichtheiten). Sollte es zu einer Undichtheit kommen, so ist es entscheidend, ob und in welchem Umfang sich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden kann. Ausschlaggebend hierfür sind u. a. die Belüftungsverhältnisse am Aufstellungsort. Diese sind im Freien naturgemäß besser als in Räumen. Aus diesem Grund muss zur Minimierung des Restrisikos, unter Berücksichtigung der Anforderungen im Abschnitt 5.1.1.2 Zoneneinteilung im Freien und in Räumen, die "Aufstellungspriorität" in der folgenden Reihenfolge beachtet werden.

|

Priorität 1: Die Flüssiggasflaschen müssen im Freien aufgestellt werden.

Abb. 17 Flaschenaufstellung im Freien (z. B. im Flaschenschrank) 1 verschließbarer Flaschenschrank Ist die Aufstellung im Freien nicht möglich, muss dies in der Gefährdungsbeurteilung begründet und dokumentiert werden. In diesem Fall ist zu prüfen, ob für die Aufstellung von Flüssiggasflaschen ein separater Aufstellungsraum zur Verfügung gestellt werden kann. |

|

Priorität 2: Aufstellung im separaten Aufstellungsraum Kriterien für den separaten Aufstellungsraum sind:

Abb. 18 Mehrflaschenanlage im separaten Aufstellungsraum Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass die Aufstellung in Form der beiden vorgenannten Prioritäten (Aufstellung im Freien bzw. in einem Aufstellungsraum) nicht möglich ist, ist dies in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen und zu dokumentieren. Nur in diesem Fall dürfen in einem Arbeitsraum Flüssiggasflaschen aufgestellt werden. |

|

Priorität 3: Aufstellung im Arbeitsraum In einem Arbeitsraum (z. B. Küchen) bis 500 m³ sowie für jeden weiteren 500 m³ Rauminhalt dürfen maximal

aufgestellt werden.

Abb. 19 Flaschenaufstellung im Arbeitsraum Nur in folgenden zu begründenden Ausnahmefällen dürfen bis zu acht Flüssiggasflaschen (Summe der angeschlossenen und bereitgehaltenen Flüssiggasflaschen) mit jeweils maximal 16 kg zulässigem Füllgewicht aufgestellt werden:

|

Bei der Aufstellung von Flüssiggasflaschenanlagen müssen weitere Anforderungen beachtet werden:

1. Verbrauchsanlagen dürfen nur an höchstens 8 Flüssiggasflaschen zur gleichzeitigen Entleerung angeschlossen werden.

2. Flüssiggasanlagen müssen so errichtet und aufgestellt werden, dass sie sicher betrieben und instandgehalten werden können.

3. Flüssiggasanlagen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen mechanische Beschädigung geschützt sind.

4. Flüssiggasflaschen müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen unzulässige Erwärmung geschützt sind.

Eine unzulässige Erwärmung ist bei Flüssiggasflaschen nicht anzunehmen, wenn das Flüssiggas in der Flasche nicht höher als 40 °C erwärmt wird.

In der Regel sind zu Wärmequellen folgende Mindestabstände für Flüssiggasflaschen ausreichend (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3 Wärmequellen/Mindestabstände

| Wärmequellen | Mindestabstände | |

| ohne Strah- lungs- schutz |

mit wirk- samem Strah- lungs- schutza) |

|

| von Heizgeräten, Feuerstätten und ähnlichen Wärmequellen | 0,70 m | 0,30 m |

| von Heizkörpernb) | 0,50 m | 0,10 m |

| von Gasherden und ähnlichen Wärmequellen | 0,30 m | 0,10 m |

a) aus nichtbrennbarem Material z. B. ein Strahlungsschutzblech

b) bei Vorlauftemperaturen von unter 60 °C ist ein Abstand von 10 cm ohne Strahlungsschutz ausreichend (Quelle: TRF 2021)

Von den geringeren Abständen (Spalte 3 der Tabelle 3) kann nur dann ausgegangen werden, wenn durch den Strahlungsschutz nachweislich keine unzulässige Erwärmung (höher als 40 °C) eintritt, z. B. durch

- ausreichend große Dimensionierung unter Beachtung der Größe der Flüssiggasflasche

- die Verwendung eines Strahlungsschutzes, der aus nichtbrennbaren Stoffen besteht,

- die feste Montage zwischen Wärmequelle und Flüssiggasflasche.

Flüssiggasflaschen dürfen in oder unter Verbrauchseinrichtungen nur aufgestellt werden, wenn

- sie sich nicht im unmittelbaren Strahlungsbereich der Brennerflamme befinden,

- die Einrichtungen so ausgeführt sind, dass sie die Flüssiggasflaschen vor unzulässiger Erwärmung höher als 40 °C schützen, z. B. wenn die heißen Abgase der Verbrauchseinrichtung von der Feuerstätte durch ein Verbindungsstück in den Kamin geleitet werden.

5. Flüssiggasanlagen müssen so aufgestellt werden, dass sie nicht öffentlich zugänglich sind oder die Sicherheitseinrichtungen, Regeleinrichtungen und Stellteile an der Versorgungsanlage gegen unbefugten Zugriff Dritter gesichert sind.

Dies ist z. B. erfüllt durch- verschließbare Schutzhauben,

- verschließbare Flaschenschränke,

- bauliche Maßnahmen, z. B. gemauerte Einfriedungen mit abschließbarer Tür,

- ständige Beaufsichtigung, z. B. auf Märkten.

Ständige Beaufsichtigung bedeutet, dass sich an jeder durch Dritte zugänglichen Anlage mindestens ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin immer in der Nähe aufhalten, die beauftragt und unterwiesen sind

oder

durch die Arbeitsweise eine ständige Beobachtung gewährleistet ist, z. B. bei Arbeiten mit Handbrennern.

6. Flüssiggasanlagen dürfen nicht in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt werden. Dies gilt nicht

- für ortsfeste Verbrauchsanlagen, wenn die Festlegungen unter 5.2.9 Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche eingehalten sind,

- für in Gebrauch befindliche Handwerkerflaschen bzw. Ventilkartuschen mit einem Rauminhalt von nicht mehr als 1 Liter,

- wenn das Aufstellen von Verbrauchsanlagen, die aus Flüssiggasflaschen versorgt werden, zur Ausführung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und besondere Schutzmaßnahmen getroffen sind, siehe auch

5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen.

7. In Treppenräumen, engen Höfen sowie Durchgängen und Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nähe dürfen Flüssiggasflaschen nur aufgestellt werden, wenn dies zur Ausführung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und besondere Sicherheitsmaßnahmen durch die Unternehmerin oder den Unternehmer getroffen sind.

Vorübergehendes Aufstellen ist z. B. bei Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind z. B.

- Absperrungen, Sicherung des Flucht- und Rettungsweges,

- Lüftungsmaßnahmen.

8. Verbrauchseinrichtungen müssen standsicher aufgestellt werden. Dies gilt nicht für solche Verbrauchseinrichtungen, die während des Betriebes von Hand geführt werden.

9. Bei Verbrauchsanlagen mit angeschlossenen Flüssiggasflaschen ab 1 Liter Inhalt, denen Gas aus der Gasphase entnommen wird, müssen die Flüssiggasflaschen aufrechtstehend und standsicher aufgestellt werden.

Dies bedeutet in der Praxis:

- Die Aufstellfläche muss eben sein und

- soweit Zugbeanspruchung über Schlauchleitungen nicht ausgeschlossen ist, müssen die Flüssiggasflaschen gegen Umfallen gesichert werden, z. B. durch Ketten.

Aus den genannten Gründen müssen daher insbesondere die 33-kg-Flüssiggasflaschen aufgrund ihrer hohen Kippgefährdung gegen Umfallen gesichert werden.

So genannte Handwerkerflaschen sind 1-Liter-Flaschen. Da die Entnahme aus der Gasphase erfolgt, dürfen diese nur aufrechtstehend oder hängend betrieben werden.

10. In Nischen von weniger als 2 m² Bodenfläche ist die Aufstellung von Flüssiggasflaschen weder in Flaschenschränken noch im Freien zulässig, sofern infolge Undichtheiten ausströmendes Gas nicht gefahrlos abfließen kann.

11. Durch ausreichende Abstände oder andere geeignete Schutzmaßnahmen ist sicherzustellen, dass durch Verbrauchsanlagen keine unzulässigen Temperaturen an Bauteilen aus brennbaren Stoffen entstehen.

Dies ist z. B. sichergestellt, wenn an den Oberflächen von Bauteilen mit brennbaren Stoffen bei Nennwärmebelastung keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können.

Bei abgasführenden Teilen ist diese Forderung erfahrungsgemäß erfüllt, wenn z. B. ein Abstand von 0,1 m zu Bauteilen aus brennbaren Stoffen eingehalten ist.

Bei Durchbrüchen durch Bauteile ist diese Forderung z. B. erfüllt, wenn der Abstand durch Schutzrohre mit Abstandshaltern eingehalten und der Zwischenraum mit nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt ist.

Andere Schutzmaßnahmen sind z. B. Wärmedämmung oder Belüftung gegen Wärmestrahlung.

Zu den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen zählen z. B. auch Einbaumöbel.

Unzulässige Temperaturen können entstehen durch

- Wärmebelastung,

- Wärmestrahlung,

- Glimmstellen,

- Funkenflug oder

- Flammeneinwirkung.

12. In Räumen und Bereichen, in denen mit explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, dürfen Verbrauchseinrichtungen nur unter Beachtung der Explosionsschutzmaßnahmen in Betrieb genommen werden, siehe 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen.

13. Außerdem ist sicherzustellen, dass Verbrauchsanlagen, bei denen ein Austritt unverbrannten Gases und die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht sicher verhindert ist, so aufgestellt werden, dass die Gefahrenbereiche und Zonen um

- mögliche Gasaustrittstellen und

- Lüftungsöffnungen von Aufstellungsräumen

eingehalten werden.

Der Gefahrenbereich darf nur durch bauliche oder gleichwertige Maßnahmen begrenzt sein, wenn die Lüftung nicht unzulässig behindert wird, siehe 5.1.1 Gefahrenbereiche und Zonen.

14. Die gewerbliche Verwendung von Flüssiggasflaschen mit innenliegendem Ventil nach DIN EN ISO 14245 ist verboten. Bei den im Gewerbe bekannten Flüssiggasflaschen sind Flaschenventile inkl. Sicherheitsventile bereits im Auslieferungszustand dicht eingebaut, dies ist bei den Flüssiggasflaschen mit innenliegendem Ventil nicht der Fall.

5.1.3.2 Aufstellung von ortsfesten Flüssiggasanlagen

Vor der Aufstellung und Inbetriebnahme einer ortsfesten Flüssiggasanlage hat die Unternehmerin oder der Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Flüssiggasanlage zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.

Bei der Auswahl des Aufstellungsortes sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

- Schutz des ortsfesten Druckgasbehälters vor dem Eingriff Unbefugter. Dies kann z. B. erreicht werden durch Umfriedung des ortsfesten Druckgasbehälters und Einschluss der Armaturen, z. B. mit einem abschließbaren Domdeckel.

- Die erforderlichen Sicherheits- und Schutzabstände gemäß TRF 2021 Ziffer 5.3.5.2 müssen eingehalten werden.

- In Durchgängen, Durchfahrten, allgemein zugänglichen Fluren, Treppenräumen oder an Treppen von Freianlagen dürfen ortsfeste Druckgasbehälter nicht aufgestellt werden. Ferner dürfen Verkehrswege und Fluchtwege nicht eingeschränkt werden. Ortsfeste Druckgasbehälter müssen für befugte Personen immer zugänglich sein.

- Es müssen ausreichende Abstände – zum nächsten Druckgasbehälter oder zu einer Wand – für die Reinigung, die Prüfung und die Instandhaltung, für Flucht- und Rettungswege sowie für die Maßnahmen zur Kühlung vorhanden sein. In der Regel sind

- mindestens 1 m und

- bei Druckgasbehälterwandungen ohne Öffnung mindestens 0,5 m

- Ortsfeste Flüssiggasanlagen müssen für Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen zugänglich sein oder zugänglich gemacht werden können. Das Typenschild muss gut erkennbar sein.

- Ortsfeste Flüssiggasanlagen und deren Ausrüstung müssen gegen mechanische Einwirkungen von außen, z. B. infolge Fahrzeuganprall, so geschützt werden, dass Beschädigungen vermieden werden.

- Ortsfeste Flüssiggasanlagen sind gegen eine unzulässige Eigen- oder Fremderwärmung zu schützen.

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat bereits bei der Planung der Flüssiggasanlage im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung den geeigneten Aufstellungsort zu ermitteln und festzulegen.

5.1.4 Anschluss von Verbrauchsanlagen

Bei der Planung einer Flüssiggasanlage muss die Dimensionierung der Versorgungsanlage auf die Verbrauchsanlage abgestimmt werden. Hierfür ist eine fachkundige Beratung notwendig. Dies ist wichtig, um einen störungsfreien Betrieb ohne Vereisung der Flüssiggasflasche und des Flaschenventils zu gewährleisten. Die Vereisung stellt sich immer dann ein, wenn zu hohe Gasmengen aus der Gasphase entnommen werden.

| Eine vereiste Flüssiggasflasche ist nicht leer! Es kann weiter zum Austritt von Flüssiggas kommen. Auch deshalb muss vor jedem Flaschenwechsel zur Sicherheit das Flaschenventil zugedreht werden! |

Mit der optimalen Auswahl der Flaschengröße sowie der Anzahl der parallel installierten Flüssiggasflaschen kann unter Berücksichtigung der Entnahmeart ein störungsfreier Betrieb erreicht werden, siehe Tabelle 4.

|

Rechenbeispiel für eine Verbrauchseinrichtung mit 24 kW Nennwärmebelastung Der Heizwert von 1 kg Propan entspricht 12,87 kWh. Berechnung: 24 kW : 12,87 kWh/kg = 1,86 kg/h Für den Betrieb eines Gasgerätes mit einer Nennwärmebelastung von 24 kW ist eine Entnahmeleistung von ca. 1,86 kg/h erforderlich. Entsprechend der Entnahmeart (kurzzeitig, periodisch, Dauerentnahme) wird z. B. für Dauerentnahme durch die parallele Installation von min. 3 x 33 kg Flüssiggasflaschen die erforderliche Gasmenge von 1,8 kg/h (3 x 0,6 kg/h) zur Verfügung gestellt. |

Aus den vorgenannten Gründen muss dafür gesorgt werden, dass Verbrauchsanlagen an Versorgungsanlagen nur angeschlossen werden, wenn unter Berücksichtigung der Gesamtnennwärmebelastung aller Verbrauchseinrichtungen und der Entnahmeart keine den Betriebsablauf störende Unterkühlung der Versorgungsanlage eintritt.

| Vereisungen, die infolge zu hoher Gasentnahme entstanden sind, dürfen nur durch langsames Auftauen beseitigt werden. Offenes Feuer, glühende Gegenstände und Strahler dürfen zum Auftauen nicht verwendet werden. Vereisungen dürfen nicht abgeschlagen werden. |

Das Auftauen von Vereisungen oder die Erwärmung von Flüssiggasflaschen erfolgt zweckmäßigerweise mit Warmluft oder Warmwasser mit einer überwachten Temperatur von maximal 40 °C.

Treten Vereisungen an der Flüssiggasanlage auf, so muss sich der Unternehmer oder die Unternehmerin hinsichtlich der Dimensionierung der Versorgungsanlage fachkundig beraten lassen.

Tabelle 4 Entnahmeart – maximale Entnahmeleistung bei Flaschengröße in kg/h bei Raumtemperatur

| Entnahmeart | Entnahmeleistung bei entsprechender Flaschengröße in kg/h | ||

| 5 kg | 11 kg | 33 kg | |

| Kurzzeitige bzw. bei stoßweiser Entnahme (ca. 20 Min.) | 1,5 kg/h | 2,0 kg/h | 3,0 kg/h |

| Periodische Entnahme bzw. bei 50 % Unterbrechungen | 0,5 kg/h | 0,8 kg/h | 1,8 kg/h |

| Dauerentnahme | 0,2 kg/h | 0,3 kg/h | 0,6 kg/h |

Quelle: TRF 2012 Kommentar: 2014

Gelangt Flüssiggas in der Flüssigphase in die Druckregeleinrichtung, so durchfließt es diese und expandiert erst in der Rohrleitung vor den Gasgeräten. Dadurch kommt es zu einem unzulässig hohen Druck im Rohrleitungssystem. Aus diesem Grund muss beim Anschluss der Verbrauchsanlage an die Versorgungsanlage sichergestellt werden, dass Flüssiggas nicht unbeabsichtigt in flüssiger Phase in die Rohrleitung gelangt.

Dies wird sichergestellt, indem Flüssiggas nur aus

- der aufrechtstehenden Flüssiggasflasche oder

- aufrechtgehaltenen Einwegbehältern

entnommen wird und Treibgasflaschen nur für Treibgaszwecke verwendet werden.

Für den Betrieb aus der Flüssigphase sind z. B. Zerstäubungsbrenner geeignet, siehe 5.2.6 Verbrauchsanlagen mit Zerstäubungsbrennern.

- Verbrauchsanlagen dürfen nur an Versorgungsanlagen angeschlossen werden, wenn sie den zu erwartenden Beanspruchungen insoweit genügen, dass Beschäftigte nicht gefährdet werden. Diese Forderung schließt bei Einwegbehältern (Kartuschen) ein, dass ausschließlich solche mit Entnahmeventil verwendet werden.

- Verbrauchseinrichtungen dürfen nicht direkt an den Anschlussstutzen des Ventils der Flüssiggasflasche angeschlossen werden.

5.1.5 Montage/Anschluss der Druckregeleinrichtungen oder der Hochdruckschlauchleitungen an Flüssiggasflaschen

Kontrolle der Dichtheit

Nach der Herstellung der Anschlussverbindung (Druckregeleinrichtung an Flaschenventil bzw. Hochdruckschlauch an Flaschenventil) muss diese bei geöffnetem Flüssiggasflaschen-Absperrventil und geschlossenem Mehrfachstellgerät auf Dichtheit kontrolliert werden, z. B. mit schaumbildenden Mitteln. Die Dichtheitskontrolle ist vor Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage durchzuführen (siehe 5.1.11 Kontrolle der Dichtheit/Feststellung von Undichtheiten).

Aufgrund der unterschiedlichen Dichtsysteme bei gleicher Gewindegröße der Flaschenventil-Ausgangsanschlüsse ist zu unterscheiden zwischen

|

| Druckregeleinrichtungen an Flüssiggasflaschen dürfen nur angeschlossen werden, wenn die Anschlüsse aufeinander abgestimmt sind. |

| Die Anschlüsse der Druckregeleinrichtungen und der Hochdruckschlauchleitungen an Flüssiggasflaschen besitzen ein Linksgewinde. |

| Weitere Informationen | |

| Muster-Betriebsanweisung "Wechsel von Flüssiggasflaschen" siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 | |

Flüssiggas-Kleinflaschen

Kleinflaschen (3 kg ≤ Füllgewicht ≤ 16 kg) haben ein Flaschenventil, bei dem sich ausgangsseitig ein Gummidichtring im Entnahmestutzen befindet, der zur Ausrüstung des Ventils gehört (siehe Abbildung 21). Die Abdichtung gegen den Gummidichtring erfolgt durch einen metallischen Vorsprung an der Druckregeleinrichtung (S2SR), indem die Überwurfmutter der Druckregeleinrichtung oder des Hochdruckschlauches mit Handkraft an das Flaschenventil angeschraubt wird.

| Bei einem Fehlen des Gummidichtringes im Flaschenventil kann keine dichte Verbindung zwischen Druckregeleinrichtung und Flaschenventil hergestellt werden. Das Vorhandensein und der Zustand des Gummidichtringes müssen vor dem Anschließen kontrolliert werden. |

| Zur Herstellung einer dichten Verbindung zwischen Kleinflasche und Druckregeleinrichtung darf keine Zange benutzt werden, weil das dadurch aufgebrachte Drehmoment zur Zerstörung des Dichtringes und der Geometrie der Überwurfmutter führt. Im Fachhandel sind "Montagehilfen" zu erwerben, mit denen das notwendige begrenzte Drehmoment aufgebracht werden kann. |

Abb. 20 Kleinflaschenanschluss/Druckregeleinrichtung festschrauben (Drehrichtung links)

Abb. 21 Absperrventil der Kleinflasche mit Gummidichtring im Entnahmestutzen und zugehöriger Druckregeleinrichtung

Flüssiggas-Großflaschen

Großflaschen (> 16 kg Füllgewicht, z. B. 33 kg-Flüssiggasflaschen) haben ein Absperrventil mit einer metallischen Flachdichtfläche am Ausgangsanschluss – also keinen Dichtring. Zur Abdichtung des Anschlusses am Absperrventil befindet sich eine Flachdichtung aus Aluminium oder Kunststoff in der Druckregeleinrichtung (OPSO) oder im Hochdruck-Schlauch (siehe Abbildung 22). Diese muss in einem einwandfreien Zustand und selbsthaltend in der Anschlussarmatur eingesetzt sein.

| Vor dem Aufschrauben der Sechskantmutter auf das Absperrventil muss immer kontrolliert werden, ob die Flachdichtung vorhanden und unbeschädigt ist. |

| Das notwendige Drehmoment für einen dichten Anschluss wird durch den Einsatz eines nicht funkenschlagenden Gabelschlüssels der Schlüsselweite 30 erzeugt. Auch bei der Montage des Großflaschenanschlusses ist der Einsatz von Zangen verboten. Diese zerstören dauerhaft die Geometrie der Sechskantmutter, führen zu vorzeitigen Instandhaltungsmaßnahmen und somit zu unnötigen Kosten für den Betrieb. |

Abb. 22 Absperrventil der Großflasche und Hochdruckschlauchanschluss (PS 30 bar) mit Flachdichtung in der Sechskantmutter

5.1.6 Druckregeleinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen

Die Druckregeleinrichtung und die zugehörigen Sicherheitseinrichtungen haben die Aufgabe, den ungeregelten Druck der Versorgungsanlage auf den erforderlichen Betriebsdruck der Verbrauchsanlage zu regeln. So muss z. B. der Nennausgangsdruck der Druckregeleinrichtung mit dem Nennbetriebsdruck des Gasverbrauchsgerätes übereinstimmen.

Beim Betrieb von Flüssiggasanlagen im Druckbereich größer 100 mbar sind spezielle Anforderungen an die Druckregeleinrichtungen zu beachten, siehe 5.1.6.2 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit Flüssiggasflaschen.

Die DIN 4811 "Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen – Anforderungen" legt als Auswahlnorm für die Verwendung der Druckregeleinrichtungen in Deutschland die Anforderungen und Betriebsbedingungen an Flüssiggasdruckregeleinrichtungen und deren Sicherheitseinrichtungen fest. Basis hierfür ist die DIN EN 16129 "Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische".

Umschalteinrichtungen

Zur Erhöhung der Entnahmeleistung kann die Anzahl der Flüssiggasflaschen, aus denen parallel entnommen wird, erhöht werden (siehe 5.1.4 Anschluss von Verbrauchsanlagen). Um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Verbrauchsanlage zu ermöglichen, können automatische oder manuelle Umschalteinrichtungen verwendet werden. Automatische Umschalteinrichtungen sind Druckregeleinrichtungen, die als Kombination mit einem integrierten Niederdruckregler ausgerüstet sind oder mit einem Niederdruckregler ergänzt werden müssen. Automatische Umschalteinrichtungen schalten automatisch von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveseite um. Abbildung 17 zeigt beispielhaft eine Zweiflaschenanlage mit einer automatischen Umschalteinrichtung.

Alternativ können auch manuelle Umschalteinrichtungen eingesetzt werden, bei denen wahlweise aus der Betriebs- oder Reserveseite entnommen wird.

| Bei Niederdruckanlagen darf als Umschalteinrichtung keine Absperrarmatur mit Handrad installiert sein, weil eine dichte Sperrstellung optisch nicht erkennbar ist. |

5.1.6.1 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit Flüssiggasflaschen

Entnahmemengen ≤ 1,5 kg/h

Bei der Versorgung aus einer Kleinflasche (bis 16 kg) muss die Absicherung der Verbrauchseinrichtung grundsätzlich durch eine zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" (bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS)) mit einer maximalen Entnahmemenge von 1,5 kg/h erfolgen.

| Bei Druckregeleinrichtungen mit Anzeigevorrichtung, z. B. einer Rot-/Grün-Sichtanzeige, erkennt der Betreiber, dass die defekte Druckregeleinrichtung (Sichtanzeige rot) ausgetauscht werden muss, siehe Abbildung 23. Nach Austausch und vor Wiederinbetriebnahme muss eine Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen durchgeführt werden. |

Abb. 23 Druckregeleinrichtung S2SR mit TAE, Manometer und Sichtanzeige; Sichtanzeige:

grün bei 50 mbar Betriebsdruck

rot bei Ausgangsdruck über 80 mbar

Steht die Flüssiggasflasche in einem Gebäude, wird zusätzlich eine thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) benötigt (Kennzeichnung der Druckregeleinrichtung mit "T" oder "F1-t"), die integriert am Eingang der Druckregeleinrichtung angebracht ist.

Aus einer Flüssiggasflasche ≤ 16 kg Füllgewicht ist nur kurzzeitig eine Entnahme von 1,5 kg/h möglich.

|

Die zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung verfügt eingangsseitig über eine Überwurfmutter für den Anschluss an Flüssiggasflaschen ≤ 16 kg Füllgewicht, den sogenannten Kleinflaschenanschluss.

Zu beachten ist, dass die zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" mit Überwurfmutter nur für den Anschluss an eine Kleinflasche vorgesehen ist und nicht für den Anschluss an eine Großflasche (Füllgewicht > 16 kg) verwendet werden darf, da aufgrund unterschiedlicher Dichtsysteme keine Dichtheit zu erzielen ist. Nur eine zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung "S2SR" mit "Kombinationsanschluss", der eingangsseitig über eine Sechskantmutter verfügt, darf aufgrund ihrer Bauart sowohl an Flüssiggasflaschen mit Kleinflaschenventil als auch an Flüssiggasflaschen > 16 kg ≤ 33 kg Füllgewicht angeschlossen werden. |

| Weitere Informationen | |

| Muster-Betriebsanweisung "Wechsel von Flüssiggasflaschen" siehe BGN Branchenwissen, Wissen Kompakt Flüssiggas www.bgn.de/754 | |

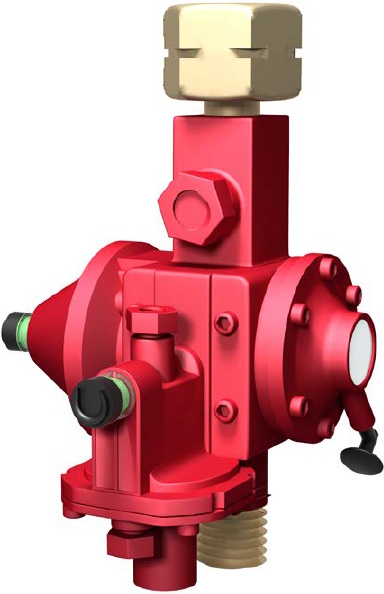

Entnahmemengen > 1,5 kg/h

Bei größeren Entnahmemengen als 1,5 kg/h sind Druckregeleinrichtungen mit zusätzlicher Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (englisch: Over-Pressure Shut Off (OPSO); bisherige Bezeichnung: Sicherheitsabsperrventil (SAV)) sowie einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV) erforderlich. Die Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO) ist eine Einrichtung, die im normalen Betrieb geöffnet (betriebsbereit) ist und die Aufgabe hat, den Gasstrom selbsttätig abzusperren, sobald der Druck in dem abzusichernden System einen oberen Ansprechdruck erreicht. Sie öffnet sich nach dem Sperren nicht selbsttätig.

Zusätzlich zu der Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO) kann diese Druckregeleinrichtung herstellerseitig auch mit einer Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (UPSO) ausgestattet werden. Diese kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) soll einen nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt verhindern. Im Falle eines nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes, z. B. bei Beschädigung der Rohrleitung, sperrt die Unterdruck-Absperreinrichtung (UPSO) selbstständig die weitere Gaszufuhr aus der Versorgungsanlage, sobald ein unzulässig niedriger Druck in der Rohrleitung ansteht. Sie öffnet sich nach dem Sperren nicht selbsttätig. Durch die Installation dieser Druckregeleinrichtung soll ein Brand- bzw. Explosionsereignis mit meist schwerwiegenden Folgen vermieden werden.

Als sicherheitsrelevante Ausrüstung wird für die Verwendung im gewerblichen Bereich eine automatisch wirkende kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) empfohlen.

Bei der Verwendung von o. g. Druckregeleinrichtungen im Arbeitsraum muss eine Abblaseleitung ins Freie verlegt werden.

Beispiele für OPSO/UPSO Druckregeleinrichtungen mit unterschiedlichen Versorgungsleistungen:

Abb. 24 OPSO/UPSO Druckregeleinrichtung mit Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) und einer Versorgungsleistung von z. B. 4 kg/h

Abb. 25 OPSO/UPSO Druckregeleinrichtung mit Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) und einer Versorgungsleistung von z. B. 12 kg/h

5.1.6.2 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit Flüssiggasflaschen

Bei allen Flüssiggasanlagen, die mit einem festen oder verstellbaren Ausgangsdruck > 100 mbar bis 4 bar (Mitteldruck) betrieben werden, benötigt die Druckregeleinrichtung nach DIN 4811 Abschnitt 4.5 wahlweise (je nach Einsatzgebiet) folgende Sicherheitseinrichtung:

- OPSO nach DIN EN 16129: A.2, in Verbindung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (Pressure Relief Valve (PRV)) nach DIN EN 16129: A.1 und falls Schlauchleitungen > 0,4 m direkt an die Druckregeleinrichtung angeschlossen werden, je nach Einsatzzweck (siehe 5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen):

- Strömungswächter (EFV) nach DIN EN 16129: A.4 oder

- Leckgassicherung nach Anhang E, DIN 4811, z. B. im Falle von Arbeiten unter Erdgleiche.

Die Nennansprechdrücke von OPSO und PRV sind in Tabelle 7 der DIN 4811 festgelegt.

An einer Druckregeleinrichtung, die an eine Flüssiggasflasche oder -flaschenanlage angeschlossen wird und einen verstellbaren Ausgangsdruck besitzt, muss zur reproduzierbaren Einstellung und Anzeige des eingestellten Betriebsdrucks entweder eine Zahlenskala oder ein Manometer vorhanden sein, siehe Abbildung 26.

Abb. 26 Mitteldruckregeleinrichtung mit Leckgassicherung

Im Baubereich dürfen bei ständiger Beaufsichtigung ortsveränderliche Verbrauchsanlagen ohne Einrichtungen gegen ungeregelten Druckanstieg betrieben werden.

5.1.6.3 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit ortsfestem Druckgasbehälter

Bei der Entnahme von Flüssiggas aus einem ortsfesten Druckgasbehälter mit ungeregeltem Eingangsdruck und einem festen Nennausgangsdruck von 0,05 bar (50 mbar) zur Versorgung von Gasgeräten ist die DIN 4811 Abschnitt 4.2 und 4.3 zu beachten. Diese Abschnitte legen die Anforderungen sowohl für Druckregeleinrichtungen der ersten Stufe als auch für Druckregeleinrichtungen, in denen die erste und zweite Stufe vereinigt ist (Gerätekombination), sowie für deren Sicherheitseinrichtungen fest. Danach muss der Ausgangsdruck der Druckregeleinrichtung durch eine Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO bzw. alt SAV) in Verbindung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV) nach Tabelle 1, DIN 4811 Abschnitt 4.2.4 abgesichert sein.

Als sicherheitsrelevante Ausrüstung wird für die Verwendung im gewerblichen Bereich eine automatisch wirkende kombinierte Überdruck-Unterdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung (OPSO/UPSO) empfohlen. Bei der Verwendung dieser Druckregeleinrichtungen im Arbeitsraum muss eine Abblaseleitung ins Freie verlegt werden.

Zusätzlich darf für die Verwendung im Freien für den Betriebsdruck von 0,05 bar (50 mbar) ein Druckentlastungsventil (DEV) nach Anhang C, DIN 4811 eingebaut sein.

Beispiele der möglichen Anlageninstallation sind gezeigt

- in der Abbildung 40 unter 6.6 Prüfung einer Flüssiggasanlage mit nicht überwachungsbedürftigen Rohrleitungen der Versorgungsanlage und der

- Abbildung 41 unter 6.7 Prüfung einer Flüssiggasanlage mit überwachungsbedürftigen Rohrleitungen der Versorgungsanlage nach Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV.

5.1.6.4 Druckregeleinrichtungen in Mitteldruckanlagen mit ortsfestem Druckgasbehälter

Bei der Entnahme von Flüssiggas aus einem ortsfesten Druckgasbehälter mit ungeregeltem Eingangsdruck und einem festen oder einstellbaren Ausgangsdruck bis 4 bar ist die DIN 4811 Abschnitt 4.5 zu beachten. Die Nennansprechdrücke von OPSO und PRV sind in den Tabellen 2 bzw. 7 der DIN 4811 festgelegt.

An einer Druckregeleinrichtung mit einem verstellbaren Ausgangsdruck muss zur reproduzierbaren Einstellung und Anzeige des eingestellten Betriebsdrucks entweder eine Zahlenskala oder ein Manometer vorhanden sein.

5.1.7 Rohrleitungen

Fest verlegte Rohrleitungen sind vorrangig vor Schlauchleitungen zu verwenden. Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Verbrauchseinrichtungen nur unter Verwendung geeigneter Rohrleitungen an Versorgungsanlagen angeschlossen werden. Das beinhaltet die Auswahl der Werkstoffe, Dichtwerkstoffe und weiterer Ausrüstungsteile:

- Rohrleitungen müssen aus geeigneten Materialien und Verbindungen bestehen, damit sie für den jeweiligen Anwendungsfall und unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen geeignet sind. Geeignete Materialien sind z. B. Kupfer, Stahl und Edelstahl. Bei Erfordernis sind korrosionsgeschützte Rohrleitungen zu verwenden.

- Bevorzugte Verbindungen sind z. B. für Stahl- und Edelstahlrohrleitungen Schweißverbindungen, sowie für Kupferrohrleitungen Hartlötverbindungen.

- Es können auch andere geeignete Materialien und Verbindungsmöglichkeiten genutzt werden, die für den jeweiligen Anwendungsfall der "Technischen Regel Flüssiggas" (TRF 2021) oder dem "AD 2000" (Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft Druckgeräte) entnommen werden können.

Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:

- Zur Vermeidung eines nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes bei Niederdruckanlagen gilt für ortsfeste Flüssiggasanlagen sowie für Großflaschenanlagen (> 16 kg Füllgewicht), deren fest verlegte Rohrleitung durch die Gebäudewand oder Decke geführt wird, folgende Regelung:

Die Rohrleitung der Flüssiggasanlage muss über eine technische Einrichtung verfügen, die im Falle des nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes aus der Rohrleitung, z. B. bei einer mechanischen Beschädigung der Rohrleitung, selbstständig dafür sorgt, dass der Gasdurchfluss gesperrt wird. Damit ein größtmöglicher Schutz gegen einen nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt aus der gesamten Niederdruck-Rohrleitung der Flüssiggasanlage gewährleistet ist, sollte die Installation dieser technischen Einrichtung direkt am Anfang der Niederdruck-Rohrleitung erfolgen. Hierbei gelten die in der TRF 2021 genannten Grenzen der Eingangsbelastung und Streckenbelastungen.

Bei der Auswahl der Ausrüstungsteile ist der Stand der Technik zu beachten, gegebenenfalls ist eine anlagenspezifische fachkundige Beratung notwendig. Die gewählte technische Maßnahme gegen den nichtbestimmungsgemäßen Gasaustritt ist in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. - Zwischen Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtungen müssen Rohrleitungen so verlegt werden, dass sie gegen chemische, thermische und mechanische Beschädigungen von außen geschützt sind und eine dauerhafte Dichtheit sichergestellt ist. Muss mit mechanischen Einwirkungen gerechnet werden, z. B. infolge von Verkehrs- und Transportvorgängen im Aufstellungsbereich der Flüssiggasanlage, so ist die Versorgungsanlage durch einen stabilen Anfahrschutz zu schützen.

- Nur beim Vorliegen besonderer betriebstechnischer Gründe (siehe 5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen) und nach entsprechender Abwägung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung dürfen anstelle von fest verlegten Rohrleitungen auch Schlauchleitungen verwendet werden, z. B. bei der Verwendung von Flüssiggas

- auf Baustellen,

- in der Gastronomie,

- bei Fliegenden Bauten (z. B. auf Zirkusveranstaltungen, Volksfesten und Märkten) oder

- in Laboratorien sowie naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen in Schulen.

Durch die Aufstellung an wechselnden Standorten ist wegen der unterschiedlichen Betriebsverhältnisse – ständiger Auf- und Abbau – die Verlegung fester Rohrleitungen nicht immer möglich bzw. sicherheitstechnisch nicht sinnvoll.

Besondere betriebstechnische Gründe können auch vorliegen bei- Verbrauchsanlagen, die sich bestimmungsgemäß bewegen, z. B. Brennerbewegungen,

- Verbrauchsanlagen oder -einrichtungen, die Schwingungen, Vibrationen, Erschütterungen ausgesetzt sind,

- kippbaren oder anhebbaren Fahrzeugaufbauten.

Mit Schwingungen, Vibrationen, Erschütterungen ist z. B. bei folgenden Verbrauchseinrichtungen zu rechnen:- Flämmanlagen, Abflämm- und Enthaarungsmaschinen,

- Vorwärmgeräte für Straßenbeläge.

- Ortsfeste Verbrauchseinrichtungen dürfen nur betrieben werden, wenn sie an fest verlegten Rohrleitungen der Verbrauchsanlage angeschlossen sind. Unter einem festen Anschluss wird z. B. auch ein Anschluss mittels gewellten Metallschlauchleitungen für brennbare Gase nach DIN EN 16617 verstanden. Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen dürfen nur dann mit gewellten Metallschlauchleitungen für brennbare Gase nach DIN EN 16617 angeschlossen werden, wenn der Hersteller die bestimmungsgemäße Verwendung hierfür freigegeben hat.

- Abweichend von Absatz 4 dürfen ortsfeste Verbrauchseinrichtungen auch lösbar angeschlossen werden, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist, z. B. wenn

- ortsfeste Verbrauchseinrichtungen aus hygienischen bzw. reinigungstechnischen Gründen häufiger umgestellt werden müssen oder wenn

- Verbrauchseinrichtungen an wechselnden Standorten, z. B. auf Baustellen, in Baustellenunterkünften oder in Fliegenden Bauten,

- Brenner in Laboratorien sowie naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen in Schulen

Unter einem lösbaren Anschluss wird z. B. bei Verbrauchsanlagen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar die sicherheitstechnische Anschlussarmatur und die Sicherheits-Schlauchleitung mit Anschlussstecker nach DIN 3383-1 "Anschluss von Gasgeräten – Teil 1: Gassteckdosen, Sicherheits-Gasschlauchleitungen" verstanden. - Anschlüsse nach den Absätzen 4 und 5 dürfen durch den Betrieb der ortsfesten Verbrauchseinrichtungen nicht Temperaturen über 40 °C ausgesetzt werden. Anschlüsse dürfen nicht von heißen Abgasen berührt werden.

- Lösbare Rohrleitungsverbindungen, die dynamisch beansprucht werden, müssen freiliegend verlegt werden.

- Die Rohrleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos durch Ausblasen zu reinigen. Für das Ausblasen sollten Luft bzw. Stickstoff verwendet werden. Sofern Stickstoff verwendet wird, muss dieser gefahrlos ins Freie abgeleitet werden.

- Muss aus besonderen betrieblichen Gründen Flüssiggas zum Ausblasen verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas bzw. Gas-Luft-Gemisch gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.

- Während der Entlüftung von Rohrleitungen sind die Gase über einen Schlauch gefahrlos ins Freie abzuleiten. Erfolgt die Entlüftung von Rohrleitungen aus besonderen betrieblichen Gründen in Aufstellungsräumen, muss mit einem geeigneten Gas-Messgerät festgestellt werden, ob gegebenenfalls explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

- Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei absperrbaren Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitten kein Gas in flüssigem Zustand eingeschlossen werden kann.

- Bei Verdampfern sind die Anforderungen der TRBS 3146/TRGS 746 einzuhalten.

- Nach der Demontage einer Verbrauchseinrichtung ist die nicht mehr verwendete Anschlussstelle der Rohrleitung sicher zu verwahren. Anschließend ist die Rohrleitung auf Dichtheit durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen zu prüfen (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken).

Erstellung von Rohrleitungen ≤ 0,5 bar

Bei der Erstellung von Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck PS ≤ 0,5 bar kann auf Inhalte der "Technischen Regel Flüssiggas" (TRF 2021) zurückgegriffen werden, sofern in dieser DGUV Regel keine anderen oder erweiterten Anforderungen genannt werden. Der Verweis auf die TRF gilt nicht für gewerblich genutzte Fahrzeuge (siehe 5.2.8 Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen).

Erstellung von Rohrleitungen > 0,5 bar

Bei der Erstellung von Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck PS > 0,5 bar sind die Regelungen der Richtlinie 2014/68/EU "Druckgeräterichtlinie" zu beachten.

Prüfungen von Rohrleitungen

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat in der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 (6) Betriebssicherheitsverordnung Prüfinhalte, Prüfzuständigkeiten und Prüffristen der Rohrleitungen festzulegen (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken).

5.1.8 Schlauchleitungen/Sicherungen bei Schlauchbeschädigungen

Abweichend von der Regelung gemäß 5.1.7 Rohrleitungen – festverlegte Rohrleitungen sind vorrangig vor Schlauchleitungen zu verwenden – dürfen bei ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen oder beim Vorliegen besonderer betriebstechnischer Gründe auch Schlauchleitungen zur Installation von Flüssiggasanlagen verwendet werden.

Besondere betriebstechnische Gründe können vorliegen bei der Verwendung von Flüssiggas für

- Fliegende Bauten, z. B. auf Zirkusveranstaltungen, Volksfesten und Märkten,

- Baustellen,

- Laboratorien und Schulen,

- Verbrauchsanlagen, die sich bestimmungsgemäß bewegen, z. B. Brennerbewegungen, sowie Schwingungen, Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind, z. B. Vorwärmgeräte für Straßenbeläge,

- kippbare oder anhebbare Fahrzeugbauten,

- ausziehbare Fahrzeugteile (Slide-Outs),

- Verbrauchseinrichtungen, die aus hygienischen oder reinigungstechnischen Gründen häufiger umgestellt werden müssen, z. B. Verbrauchseinrichtungen in der Gastronomie,

- handgeführte Verbrauchsgeräte, z. B. Lötanlagen.

Grundsätzlich gilt für die Verlegung von Schlauchleitungen:

- die Schlauchleitungen so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig ausführen,

- keine Verlegung durch Decken, Wanddurchlässe, um scharfe Kanten herum, etc.

- Schlauchleitungen nicht knicken, stauchen oder verdrehen; Scheuerstellen vermeiden,

- Schlauchleitungen so anschließen, dass die Schlauchanschlüsse nicht unzulässig mechanisch und thermisch belastet werden.

Zu den grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gehört außerdem:

- bei Aufstellung über Erdgleiche:

die Verwendung von Schlauchbruchsicherungen nach DIN 30693 oder die Verwendung von Druckregeleinrichtungen mit integrierter Schlauchbruchsicherung nach DIN EN 16129. - bei Aufstellung unter Erdgleiche:

die Verwendung von Leckgassicherungen nach DIN 4811 in Verbindung mit doppelwandigen Schlauchleitungen nach DIN 4815-6 bei Mitteldruckanlagen, die schon bei kleinen Schlauchbeschädigungen (Leckgasmengen) die Gaszufuhr abstellen.

Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:

- Es ist dafür zu sorgen, dass Schlauchleitungen, Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen verwendet werden, die einen dichten Anschluss gewährleisten und so ausgeführt sind, dass sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.

- Es dürfen nur Schlauchleitungen verwendet werden, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig sind. Schlauchleitungen nach der Klasse 1 dürfen nicht verwendet werden, da sie nur für einen maximalen Betriebsdruck von 0,2 bar ausgelegt sind.

- Bei Einsatz zwischen Druckregeleinrichtung und Verbrauchseinrichtung müssen die Schlauchleitungen dem maximalen Ausgangsdruck der Druckregeleinrichtung entsprechend ausgelegt sein (mindestens Klasse 2, maximaler Betriebsdruck 10 bar).

- Bei Einsatz zwischen Ventil der Flüssiggasflasche und Druckregeleinrichtung müssen die Schlauchleitungen entsprechend dem Druck der Hochdruckseite ausgelegt sein (Klasse 3, maximaler Betriebsdruck 30 bar).

- Das Datum der Herstellung und die vom Hersteller angegebene Verwendungsdauer der Schlauchleitung (siehe 5.1.16 Instandhaltung) ist zu beachten.

Ausschließlich für die Anwendung von Gasbrennern/Bunsenbrennern in Laboratorien und Schulen sind Schläuche nach DIN 30664-1 zu verwenden. Wenn diese Schläuche nicht festeingebunden sind, z. B. nicht über Endmuffen/Griffmuffen verfügen, bzw. wenn Meterware verwendet wird, sind sie mit Schlauchklemmen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Tüllen zu sichern.

Grundsätzlich dürfen selbst eingebundene Schlauchleitungen mit Schlauchtüllen und Schlauchklemmen nicht verwendet werden (siehe DIN EN 16436-2 (Tabelle A.2)). - Schlauchleitungen nach DIN EN 16436-2 sowie Schlauchleitungen aus nicht rostendem Stahl nach DIN EN 16617 mit ihren entsprechend genannten Druckanforderungen sind für den Betrieb mit Flüssiggas in der gasförmigen Phase geeignet.

- Für Treibgasanlagen in Fahrzeugen sind Schlauchleitungen nach DIN 4815-4 zu verwenden.

- Bei der Verwendung von Bunsenbrennern sind Schläuche nach DIN 30664-1 einzusetzen.

- Bei besonderen Bedingungen, z. B. Verklemmungsgefahr bei Bauarbeiten oder Verlegung in Werkstätten, sind nur solche Schlauchanschlusskupplungen einzusetzen, die sich auch bei Verklemmung nicht unbeabsichtigt lösen.

Abb. 27 Schlauchleitung Klasse 3 für maximalen Betriebsdruck 30 bar

- Es dürfen grundsätzlich nur Schlauchleitungen mit einer Länge von maximal 0,4 m verwendet werden.

Ist der Einsatz von längeren Schlauchleitungen unvermeidbar, so dürfen diese nur an Verbrauchseinrichtungen angeschlossen werden, wenn besondere betriebstechnische Gründe vorliegen und die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden:- die Verwendung einer auf den Betriebsdruck abgestimmten Schlauchbruchsicherung (SBS) als Maßnahme gegen Gasaustritt bei Schlauchbeschädigungen,

- eine gegen Beschädigung besonders geschützte Schlauchverlegung, z. B. Überfahrschutz, Anfahrschutz, Abdeckungen,

- bei Fliegenden Bauten eine für die Leckkontrolle zugängliche und gegen die mutwillige Beschädigung durch Dritte geschützte Verlegung von Schlauchleitungen,

- die sichtbare Verlegung von Schlauchleitungen bei der Verwendung von Bunsenbrennern als besondere Sicherheitsmaßnahme.

- Schlauchleitungen und Schlauchverbindungen müssen so verlegt werden, dass sie gegen Beanspruchungen geschützt sind oder, wenn dies nicht möglich ist, durch zusätzliche Isolierung gegen zu erwartende Beanspruchungen geschützt werden. Beanspruchungen können mechanische Beschädigungen sowie thermische und chemische Einwirkungen von außen sein.

Mechanische Beschädigungen sind unter anderem zu erwarten, wenn- Schlauchleitungen im Bereich von Verkehrswegen verlegt werden müssen,

- es nicht vermieden werden kann, Schlauchleitungen über scharfe Kanten zu ziehen,

- mit dem Herabfallen von Gegenständen zu rechnen ist.

Zu den unzulässigen thermischen Einwirkungen zählen z. B.:- offene Flammen,

- Strahlungswärme,

- Berührung mit heißen Oberflächen,

- herabfallende heiße Massen, z. B. Bitumen.

Zu den unzulässigen chemischen Beanspruchungen zählen z. B. die Einwirkung von- Fetten, Ölen,

- sauren und basischen Stoffen.

- Die Schlauchleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos durch Ausblasen zu reinigen. Für das Ausblasen sollten Luft bzw. Stickstoff verwendet werden. Sofern Stickstoff verwendet wird, muss dieser gefahrlos ins Freie abgeleitet werden.

- Muss aus besonderen betrieblichen Gründen, z. B. bei der Reinigung von Schlauchleitungen, Flüssiggas zum Ausblasen verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas bzw. Gas-Luft-Gemisch gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.

- Während der Entlüftung von Schlauchleitungen sind die Gase über einen Schlauch gefahrlos ins Freie abzuleiten. Erfolgt die Entlüftung von Schlauchleitungen im Ausnahmefall in Aufstellungsräumen, muss mit einem geeigneten Gas-Messgerät festgestellt werden, ob gegebenenfalls eine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

- Schlauchverbindungen dürfen nicht unzulässig mechanisch belastet werden. Diese Forderung schließt ein, dass die Schlauchverbindung zwischen der Druckregeleinrichtung und der fest verlegten Rohrleitung, z. B. beim Flaschenwechsel, durch das Gewicht der Druckregeleinrichtung oder der Flasche nicht belastet werden darf. Diese Forderung kann z. B. durch Verwendung von Stützvorrichtungen in Form von Konsolen oder Haltevorrichtungen für die Druckregeleinrichtung erfüllt werden.

- Schadhafte Schlauchleitungen dürfen nicht verwendet werden. Auch poröse, brüchige oder aufgequollene Schlauchleitungen gelten als schadhaft. Es ist dafür zu sorgen, dass schadhafte Schlauchleitungen ausgetauscht und anschließend die gelösten Verbindungen auf Dichtheit durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen geprüft werden. Abweichend hiervon darf bei Austausch von identischen oder baugleichen Schlauchleitungen die Kontrolle auf Dichtheit durch besonders von Unternehmerinnen und Unternehmern unterwiesene fachkundige Beschäftigte erfolgen (siehe 5.1.16 Instandhaltung).

- Handschrumpfgeräte dürfen nur über Schlauchleitungen, die nicht länger als 8 m sind, an Versorgungsanlagen angeschlossen werden.

- Beim Betrieb von Verbrauchsanlagen, in denen Schlauchleitungen verwendet werden, die besonderen chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen unterliegen, sind die im Absatz 2 genannten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die verhindern, dass bei einer Schlauchleitungsbeschädigung Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann.

Besondere chemische, thermische oder mechanische Beanspruchungen liegen vor, wenn Schlauchleitungen z. B. - aggressiven Medien ausgesetzt sind,

- in Berührung mit heißen Teilen, Gasen oder Brennerflammen kommen können,

- Biegewechselbeanspruchungen ausgesetzt sind,

- geknickt oder überfahren werden können.

Bei den nachfolgenden beispielhaft genannten Arbeiten sollte mit besonderen Beanspruchungen gerechnet werden:- Bauarbeiten,

- Schaustellerarbeiten,

- Arbeiten mit Handschrumpfgeräten,

- Arbeiten in Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben.

Schlauchleitungen bis 0,4 m Länge zwischen Versorgungsanlagen und fest verlegten Rohrleitungen sowie zwischen fest verlegten Rohrleitungen und ortsfesten Verbrauchseinrichtungen sind in der Regel keinen besonderen chemischen, thermischen oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.

Prüfungen von Schlauchleitungen

Schlauchleitungen werden hinsichtlich ihrer Prüfzuständigkeiten und Prüfungshöchstfristen entsprechend Betriebssicherheitsverordnung wie Rohrleitungen angesehen. Prüfinhalte und Prüffristen müssen aber die speziellen Eigenschaften von Schlauchleitungen berücksichtigen. Siehe hierzu 5.1.7 Rohrleitungen und 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken.

5.1.9 Betreiben von Verbrauchsanlagen

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Verbrauchseinrichtungen in Betrieb genommen werden, die den zu erwartenden chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen insoweit genügen, dass bei deren Betrieb Beschäftigte nicht gefährdet werden.

| Bei Verbrauchseinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe fallen und deren Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung der Hersteller/ Inverkehrbringer durch eine EU-Konformitätserklärung nach Artikel 15 und durch Anbringung des CE-Zeichens nach Artikel 7 der Verordnung nachgewiesen hat, gelten diese Voraussetzungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung als erfüllt. Insbesondere müssen die Verbrauchseinrichtungen den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang 1 der genannten Verordnung entsprechen. |

Verbrauchseinrichtungen, die vor dem 01.01.1996 in Verkehr gebracht wurden, müssen eine DVGW-Zulassung haben (DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Verbrauchseinrichtungen ohne CE-Kennzeichnung bzw. DVGW-Zulassung dürfen in der Europäischen Gemeinschaft bzw. Bundesrepublik Deutschland nicht eingesetzt werden.

Zusätzlich zur Anbringung der CE-Kennzeichnung auf der Verbrauchseinrichtung ist der Hersteller verpflichtet, in deutscher Sprache

- eine Anleitung für Installateure und Installateurinnen sowie eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für Benutzer und Benutzerinnen beizufügen und

- auf dem Gerät sowie auf dessen Verpackung die erforderlichen Warnhinweise anzubringen.

Unabhängig von vorliegender EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung ist für die Flüssiggasanlage und damit auch für die Verbrauchsanlage eine Gefährdungsbeurteilung entsprechend § 3 BetrSichV durchzuführen.

Anlagen bzw. Ausrüstungsteile, z. B. Druckregeleinrichtungen, Sicherheitsventile und Schlauchbruchsicherungen, müssen auf die Anschlusswerte der Verbrauchseinrichtungen abgestimmt sein.

Abb. 28: Beispielhafte Abbildung eines Typenschilds mit Aufschriften

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme von Flüssiggasanlagen, deren Prüfung nach § 14 BetrSichV als Arbeitsmittel geregelt ist, muss eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen mit der Durchführung einer Prüfung beauftragt werden (siehe 6 Prüfungen und Prüffristen von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken). Bei der kurzzeitigen Inbetriebnahme von Flüssiggas-Versuchsanlagen im Kleinstmaßstab für Forschungs-, Lehr- bzw. Unterrichtszwecke ist vor Inbetriebnahme eine Gefährdungsbeurteilung sowie Dichtheitskontrolle durch eine fachkundige Person vorzunehmen.

- Verbrauchseinrichtungen dürfen nur betrieben werden, wenn gefährliche Ansammlungen von unverbranntem Gas vermieden werden.

Dies ist durch den Betrieb einer Verbrauchseinrichtung mit Flammenüberwachung gewährleistet, z. B. mittels einer thermoelektrischen Zündsicherung. Dies gilt auch für Verbrauchseinrichtungen, die im Freien betrieben werden.

Außerdem ist diese Anforderung erfüllt, wenn- bei Verbrauchseinrichtungen mit mehreren Brennern die Brenner so zueinander angeordnet sind, dass eine sichere Überzündung gewährleistet ist. Mindestens ein Brenner muss mit einer Flammenüberwachung und zusätzlich mit einer dauernd wirkenden Zündeinrichtung, z. B. Zündbrenner oder Zündfunken, ausgerüstet sein, deren Funktion so überwacht werden muss, dass im Störungsfall die Sicherheitsabschaltung aller Brenner bewirkt wird.

- bei Industrieöfen, die im Langzeitbetrieb und kontinuierlich mit einer Arbeitstemperatur über 650 °C betrieben werden

- beim Anheizvorgang,

- bei Arbeitstemperaturen unter 650 °C,

- in Ofenzonen unter 650 °C Arbeitstemperatur

Langzeitbetrieb bei Öfen liegt dann vor, wenn die arbeitsablaufbedingte Betriebsphase (Zeit zwischen Anheizen und Abstellen des Ofens) 7 Tage überschreitet. Langzeitbetrieb kann vorliegen z. B. bei Öfen der Glas- und Keramikindustrie.

Kontinuierlich werden Öfen dann betrieben, wenn die im Ofen zu behandelnden Produkte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in den Ofen eingebracht, während des Erwärmens durch den Ofen gefördert und aus dem Ofenraum ausgetragen werden.

Die Arbeitstemperatur ist die Temperatur, die zur Durchführung eines bestimmten Wärmevorganges benötigt wird. Je nach Konstruktion oder Betriebsweise können bereichs- oder zeitweise unterschiedliche Arbeitstemperaturen vorliegen. Für eine sichere Zündung ist die Wandungstemperatur im Brennraum maßgebend. Die Arbeitstemperatur muss nicht mit der Temperatur des Arbeitsgutes identisch sein. - Handbrenner, Flämmgeräte und gleichartige Verbrauchseinrichtungen benutzt werden, bei denen Flammenstabilität gewährleistet ist und die beim Arbeitsvorgang ständig beobachtet werden.

Weiterführende Informationen zu Flammenüberwachungen - DIN EN 125: "Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte – Thermoelektrische Zündsicherungen"

- DIN EN 298 "Feuerungsautomaten für Gasbrenner und Gasgeräte mit und ohne Gebläse"

- DIN EN 676 "Automatische Brenner mit Gebläse für gasförmige Brennstoffe"

- Verbrauchsanlagen dürfen nur mit einem gleichmäßigen, auf die Verbrauchseinrichtungen abgestimmten Betriebsdruck betrieben werden.

Ein gleichmäßiger Betriebsdruck kann z. B. gewährleistet werden durch die Verwendung einer Druckregeleinrichtung entsprechend 5.1.6.1 Druckregeleinrichtungen in Niederdruckanlagen mit Flüssiggasflaschen,- die unmittelbar am Flaschenventil (HAE) installiert wird und

- deren Betriebsdruck auf die Verbrauchseinrichtung abgestimmt ist.

- bei Verbrauchsanlagen, die aus Einwegbehältern versorgt werden,

- bei Verbrauchsanlagen, denen das Gas bestimmungsgemäß flüssig zugeführt wird, wenn diese Anlagen mit geeigneten Einrichtungen ausgerüstet sind, die einen konstanten Betriebsdruck gewährleisten, z. B. mit einer Druckregeleinrichtung für flüssige und gasförmige Anwendungen sowie mit einem entsprechendem Verdampfungsbrenner,

- wenn an der Hauptabsperreinrichtung bereits der Betriebsdruck ansteht.

Wird eine Sicherheits-, Regel- und Absperreinrichtung mit Hilfsenergie betrieben, so muss gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426- bei normaler Schwankung der Hilfsenergie die Verbrauchseinrichtung weiterhin sicher funktionieren und

- bei unzulässiger Schwankung oder Ausfall der Hilfsenergie die Gaszufuhr zu den Brennern der Verbrauchseinrichtung zwangsläufig absperren.

Druckregeleinrichtungen haben die Aufgabe, ihren Ausgangsdruck innerhalb der festgelegten Grenzen konstant zu halten.

Weiterführende Informationen zu Druckregeleinrichtungen - DIN 4811 "Flüssiggasdruckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen – Anforderungen"

- DIN EN 16129 "Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische"